When I first started playing guitar, one thing that many people tend to overlook is the volume and tone controls on the guitar itself.

While I might fiddle around with the knobs on my amp or effects pedals, I rarely touch the controls on the guitar itself during a performance.

However, by learning to use these onboard knobs skillfully, I realized that I could create completely different sounds and characters even with the same guitar and amp.

In this article, I will be introducing beginner guitarists to the basic usage and applications of the volume knob and tone knob.

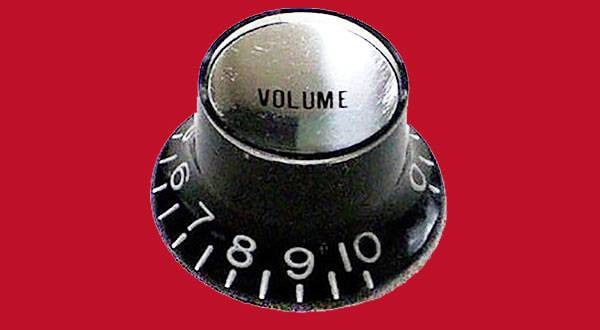

How to Use the Volume Knob

Let’s start with the volume knob.

Everyone can probably imagine that turning the volume knob adjusts the loudness of the guitar, but that’s not all. By adjusting the volume knob, you can also change the amount of distortion and the character of the sound.

For example, if you connect your guitar to a distorted amp and gradually turn the volume down from 10 → 8 → 6 → 4 → 2, you’ll notice that not only does the volume decrease, but the distortion gradually decreases as well.

In other words, the guitar’s volume knob can also function as a gain control. For solos, you can set it at 10 for full distortion, while for arpeggios, you can roll it down to around 4 for a cleaner sound. Learning to use it this way makes the dynamics within a song much richer.

Also, turning the volume down reduces the high frequencies, making the sound slightly mellower. This is called “high roll-off.” Depending on the type of pickup, this high roll-off can be pronounced, making the sound feel dull or muffled.

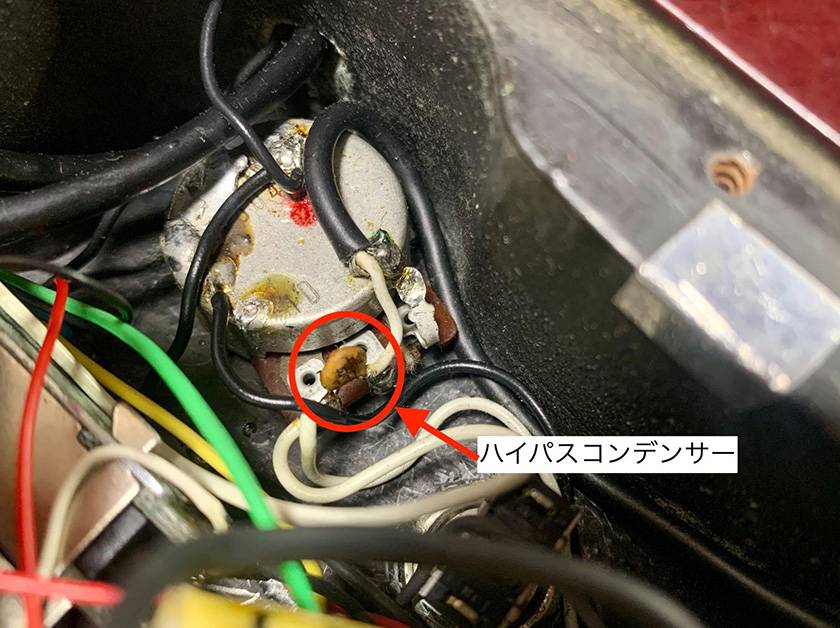

A useful solution is installing a high-pass capacitor.

The first half of the signal is without a high-pass, the second half is with it.

By adding a high-pass capacitor, even when you lower the volume, the high frequencies are preserved, allowing for more natural volume control. The part itself costs only a few hundred yen, and if you know how to solder, it’s easy to install. If you feel your sound lacks clarity when rolling back the volume, it’s worth giving this a try.

MONTREUX / SILVER MICA 250PF [8752]

Another well-known playing technique using the volume knob is the “volume technique” (violin technique).

By turning up the volume after plucking the string, you can eliminate the attack and create a smooth sound, producing a soft onset that resembles the tone of a violin.

Using the Tone Knob

Next, let’s look at the tone knob.

Many beginners think, “If I turn the tone to 0, it just sounds muffled and I don’t really know when to use it.” I actually barely touched it myself when I first started.

However, once you learn to use the tone knob effectively, it dramatically expands your sound-shaping possibilities.

The tone knob acts like a low-pass filter, cutting the guitar’s high-frequency components to soften the sound. The key point is balancing clarity and warmth.

For example, the half-tone position on a Stratocaster (using two pickups simultaneously) produces a sharp, clear sound perfect for cutting or clean arpeggios. However, the high frequencies can sometimes be too pronounced and harsh to the ear.

In such cases, lightly rolling the tone back to around 4–6 reduces the brightness and creates a more relaxed, controlled sound.

In the example, the first half has the tone fully open, while the second half is rolled back to 5.

Adjusting with the tone knob directly on the guitar is often more practical than tweaking high frequencies on your amp or effects.

Also, if you have a high-pass capacitor installed while using the volume knob, the high frequencies may remain too strong. In that case, lowering the tone slightly helps control any harshness in the treble.

Furthermore, the effect of the tone knob varies depending on the type and capacitance value of the internal capacitor (for example, 0.022μF, 0.047μF, etc.). The larger the capacitance, the stronger the high-frequency attenuation; the smaller the capacitance, the more subtle the effect.

Capacitors are inexpensive and easy to replace, so experimenting with different values to hear the tonal differences can be fun. Finding your favorite combination is also one of the joys of playing guitar.

By the way, depending on the genre or playing style, some players choose not to use the tone pot at all. Especially among metal guitarists, it’s common to remove the tone circuit entirely to maximize high-frequency presence. Adjusting your configuration according to your style is definitely an option.

About Pot Curves

Have you ever felt that adjusting the volume or tone doesn’t seem to make much difference?

That may be related to the “curve” of the pot.

Pots (variable resistors) mainly come in two types: A curve (audio taper) and B curve (linear taper).

The A curve is a type that changes gradually in accordance with human hearing characteristics, making it suitable for fine volume adjustments by hand. On the other hand, the B curve changes resistance linearly relative to the rotation angle of the knob, making changes more abrupt and easy to notice.

On many guitars, A-curve pots are used for volume and B-curve pots for tone, but this varies depending on the manufacturer and model. If you feel that turning your guitar’s knobs produces a sluggish response or overly drastic changes, it’s a good idea to check the type of pot.

For those who want to know more, see here:

⇒ Related Blog: “Hot Lab on Pots / Part 1: ‘A Curve’ and ‘B Curve’”

I personally prefer A-curve pots because I like to finely control dynamics with my hands while playing. Choosing according to your playing style and preference can dramatically improve the feel of operation.

To Summarize

The volume and tone controls on your guitar are not just volume knobs or treble cut controls—they are essential tools at the heart of your sound design.

Even without relying on an amp or effects, you can create a wide range of sounds with just the controls at your fingertips, from clean to driven, sharp to mellow.

Another advantage is that you can adjust them instantly during a performance.

To get even more out of your guitar as an instrument, start paying attention to how you use the volume and tone knobs starting today.

The “sound & person” column is made up of contributions from you.

For details about contributing, click here.

![MONTREUX / SILVER MICA 250PF [8752]](https://www.soundhouse.co.jp/images/shop/prod_img/m/mont_8752a.jpg)

ギターパーツの沼

ギターパーツの沼

プレイテックのギターを最強に改造!!

プレイテックのギターを最強に改造!!

ギター 初心者講座

ギター 初心者講座

ギターの種類

ギターの種類

ピックアップの種類(エレキギター)

ピックアップの種類(エレキギター)

ギターの各部名称

ギターの各部名称