Tatsuro Yamashita Proves His Overwhelming Ability in Live Performance

This time, the Part 2 of the permanent preservation live album focuses on Tatsuro Yamashita’s (hereafter without honorifics) live album JOY.

Yamashita has released two live albums in the past.

One of the standards for a live album is how accurately the takes recorded in the studio can be reproduced. Studio takes include many sounds such as guitar, bass, drums, multiple keyboards, percussion, and so on. There are even frequent stories that 64 tracks are far from enough.

A single studio recording contains so many sounds that one or two listens is not enough to recognize them all. To reproduce such richly decorated studio recordings live requires the technical skill of the performers and the arrangement ability of the band. Ultimately, these elements are entrusted to the musicians who can execute them.

Conversely, if the gap is large, the live performance becomes uninteresting, and it could lead to results such as thinking that a musician doesn’t sound good. This discussion is an eternal theme.

Tatsuro Yamashita, on the other hand, is an exceptionally strong live performer, and the high level of his live performance is widely known in the industry.

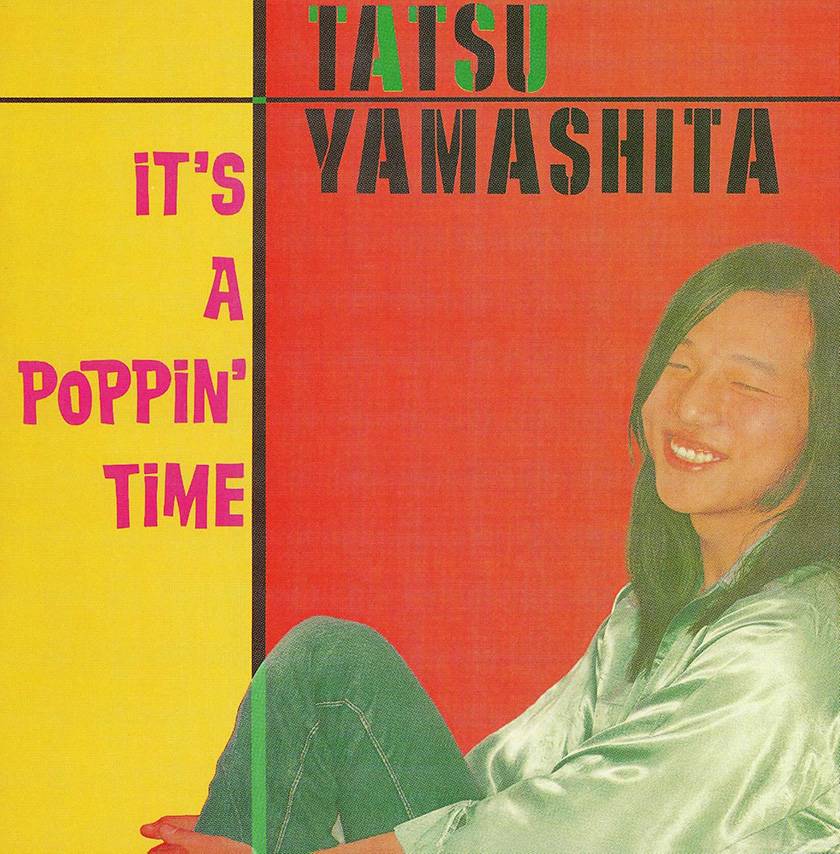

■ Recommended Album: Tatsuro Yamashita - It’s a Poppin’ Time (1978)

The first album is the 1978 masterpiece It’s a Poppin’ Time. This was a live performance at the now-closed live house in Roppongi, Roppongi Pit Inn. This live album has been mentioned several times in previous “Vagabond Synth Nerd” posts, and it features Tatsuro Yamashita accompanied by Japanese masters such as Ryuichi Sakamoto (keys), Shuichi “Ponta” Murakami (dr), Tsunehide Matsuki (g), Akira Okazawa (b), Eiji Toki (sax), and Minako Yoshida (chr).

The interesting aspect of Yamashita’s two live albums is that each has a different approach as a live album. The first, the Roppongi Pit Inn live, does not consciously aim to replicate the studio recordings; the studio recordings are just one material. Of course, the skeleton of the songs is the same. However, the arrangements do not follow the studio versions. That is also the point of interest when listening to this album.

The live album It’s a Poppin’ Time, released in May 1978, came out one year after Tatsuro Yamashita’s second album Spacy and is positioned between his third studio album Go Ahead (released December 1978). Therefore, many songs from Spacy and Go Ahead are featured on this live album.

This live album takes a different approach from studio recordings, presenting a certain typical form of live performance that strips away any excess sounds. Only the “inevitability of sound” from the musicians exists within the sparse, uncluttered sound space. There is a strength in the sound that cannot be faked. The songs serve as material, and the result depends on the musicians, reflecting strong jazz-like elements. In fact, individual ad-lib parts are long, which makes them a highlight of this rare live album.

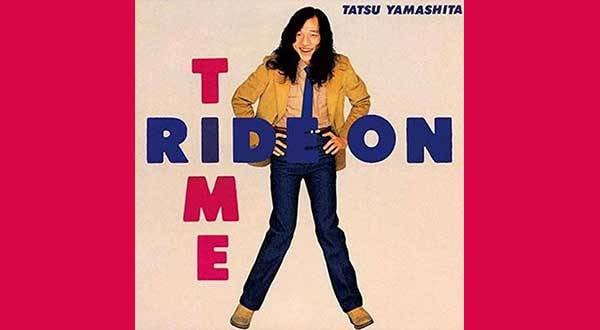

■ Recommended Album: Tatsuro Yamashita - JOY (1989)

The second album is the two-disc live album JOY, released in 1989. The only member who’s also on the previous live album is saxophonist Eiji Toki.

It gathers top industry players such as Jun Aoyama (dr), Kimihiro Ito (b), Kazuo Shiina (g), Hiroyuki Namba (pf), Toru Shigemi (syn), Masato Matsuda (key), Soichi Noriki (key), Kazuto Murata (cho), and Kumi Sasaki (cho), showing a strong commitment to the performance.

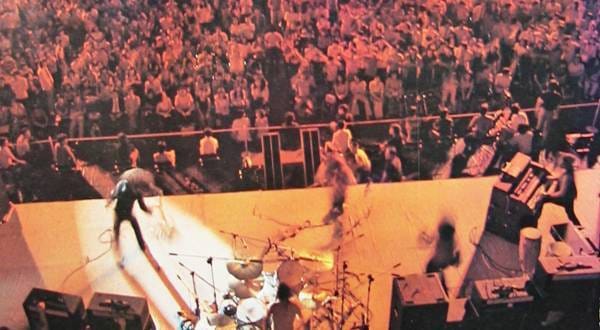

Unlike the previous live album, JOY is generally faithful to the studio recordings. Except for some songs, long ad-lib sections are intentionally excluded. Another major difference is the size of the venues. Takes were consciously selected from large venues such as Nakano Sun Plaza Hall and Miyagi Prefectural Hall.

Large halls have longer reverberation times for each instrument, which gives a different impression compared to recordings from small live houses. This is especially noticeable in the sound of drums and bass.

On the other hand, the first live album, It’s a Poppin’ Time, was recorded at Roppongi Pit Inn, which was a small live house that was full with 50–60 people. The echo is completely different from larger halls of over 2,000 people. I personally prefer small live houses, but audience size directly affects revenue, so that is not something they can worry about.

That said, regarding differences in performance, this is the Tatsuro Band. Whether the reverberation is long or short, it is not noticeable at all. A perfect performance is recorded.

Because the arrangements follow the original songs, it can be listened to as a pop-song-style album. Compared to It’s a Poppin’ Time, there is one more keyboard player, so the music is no longer centered on acoustic piano and electric piano. This allows for adding some spice to the songs with synthesizers, giving the music a more colorful impression and making it sound closer to the original takes.

I also watched live performances from this period, and while the guitar cutting was impressive, I was only amazed by Tatsuro Yamashita’s own voice.

Recommended Song: “SPARKLE”

In the live performance I watched, this song was the opening number. On the album JOY, it is the second track. There's a unique guitar cutting on a maroon Telecaster with perfect rhythm and perfect singing. In the studio recording, a brass section is included, but in the live performance it is covered by synthesizers and Hammond organ, so there is no sense of thinness in the sound at all. Especially when listening to the outro, it is clear that the sustained tones played on the Hammond organ by Toru Shigemi contribute significantly to the ensemble.

Recommended Song: “THE WAR SONG”

This song opens with a thick, aggressively attacked brass synthesizer. Supporting the backbone is the Tatsuro Yamashita Band’s synthesizer player Toru Shigemi, playing the Oberheim Matrix12. This song likely could not exist without this Matrix12. At the time, the only synthesizers capable of playing chords alone with such presence were the Prophet 5 or this Oberheim Matrix12. No other polyphonic synthesizer could particularly demonstrate such a strong presence. This polysynth contains the equivalent of two 6-voice Oberheim Xpanders without keyboards, allowing for 12-voice polyphony to be layered in dual voices of six each. The Prophet 5 is 5-voice polyphonic and cannot layer sounds to produce this kind of thick tone (the Prophet 10 is 10-voice polyphonic, so it can layer five voices in dual mode, but it does not achieve the same thickness as the Oberheim).

Toru Shigemi owned the Matrix12, and since Yamashita himself loved this polysynth, it was likely the first choice for live performances at the time. I have also seen Toru Shigemi perform in Sadao Watanabe’s band, and he used the Matrix12 there as well.

There is another epochal moment for synthesizers in “THE WAR SONG”.

Just after the song seems to end, a grand pad sound reminiscent of a desolate wasteland enters. This pad is also one of the sounds the Matrix12 excels at. The presence of this pad alone can be credited to the excellence of the Oberheim synthesizer’s oscillators.

The highlight of this song is the saxophone played by Eiji Toki. Although this album generally has few ad-lib parts, this song is an exception since it allows listeners to fully enjoy a wonderful saxophone solo.

Musicians, Albums, and Recommended Songs Featured This Time

- Artists: Tatsuro Yamashita, Naoto Matsuda, Toru Shigemi, Hiroyuki Namba, Soichi Noriki, Eiji Toki, etc.

- Albums: It’s a Poppin’ Time, JOY

- Recommended Songs: “SPARKLE”, “THE WAR SONG”

The column “sound & person” is made possible by contributions from readers.

For more details on how to submit, click here.

![[2025] Exploring the Appeal of Digital Saxophones! Features, Selection, and Enjoyment](/contents/uploads/thumbs/2/2025/3/20250321_2_30937_1.jpg)

シンセサイザー 入門ガイド

シンセサイザー 入門ガイド

PLAYTECH 鍵盤特集

PLAYTECH 鍵盤特集

TASCAM CDプレーヤー/レコーダー比較表

TASCAM CDプレーヤー/レコーダー比較表

サックスを演奏してみよう

サックスを演奏してみよう

サックスとは

サックスとは

YAMAHA CD-S303RK

YAMAHA CD-S303RK