■ Simulated Effects Built into the NAUTILUS EP-1 – Final Installment

This is Part VIII of the exploration report on the KORG NAUTILUS workstation synthesizer, with a focus on electric pianos.

Up until the previous installment, we reported on the three types of chorus effects included with the NAUTILUS EP-1.

All of them were high-quality effects, with nothing that felt like an afterthought. I was simply amazed by the overall quality of the NAUTILUS.

In this final article on effects, I’ll be reporting on the flanger, compressor, and wah-wah effects.

As a keyboard player, compressors and wah-wah are a bit outside my area of expertise.

But before diving into those, let me share a few of my thoughts on effects in general...

■ Keyboard Effects in the Late 1970s to Early 1980s

As I’ve mentioned before in this column, unlike guitarists, I don’t use many effect units.

Bringing just two keyboards, cables, and a volume pedal into a studio session is already such a hassle.

Adding effect pedals and related accessories on top of that is nothing but a burden for someone like me who suffers from back pain and dislikes unnecessary fuss.

With keyboard instruments, the original tone is everything.

My approach has always been to value and preserve that original sound.

When it comes to synthesizers, I even feel some resistance toward further processing their original tones with effects.

I believe this mindset is a bit different from that of most guitarists.

That said, the dry sound of a synthesizer does, in my opinion, require at least some echo or delay.

Back when I was a student, my setup consisted of three instruments:

the Hammond organ New X-5, the Roland monophonic synthesizer SH-5, and the KORG polyphonic ensemble orchestra PE-2000 (strings).

As for the effects, the Hammond had a built-in reverb, which I used.

I played the PE-2000 without any effects.

The SH-5 also had no effects when I was in my first year of university.

The SH-5, being a monophonic synthesizer, produced a thicker sound than those from KORG or Yamaha, but I found its rugged, unrefined tone a bit overwhelming.

Still, it had a great sound.

Then, during my second year of university, BOSS released the analog delay DM-1 (a BBD-type unit).

I bought one and used it with the SH-5.

Just adding a delay made the SH-5 sound far more polished and rich.

However, the BOSS DM-1 couldn’t be set to long delay times. I believe the BBD (Bucket Brigade Device) components didn’t have that kind of specification. If you wanted longer delays, you had to purchase a tape-based echo machine. The Roland Space Echo RE-201, for example, cost more than 80,000 yen at the time. It was expensive, and while you could justify spending that much money on instruments, there was no room to spend that much on an effect. It was like that back then.

■ “Utopia” Sound: A Flanger Extravaganza

During my student days, I used to play covers of Todd Rundgren’s band Utopia. I even went to see their concert at Nakano Sunplaza.

As a fan of progressive rock, I really liked Utopia’s heavy use of synthesizers in their music.

Unlike British progressive rock, Utopia’s music had a more light-hearted, straightforward vibe—and for some reason, the synthesizer sounds coming from that style really resonated with me.

I think part of it was that I liked Todd Rundgren’s unique musical style and his pop sensibilities.

In 1977, Utopia released two albums, and both heavily featured flanger effects.

The flanger sounds on Ra and Oops! Wrong Planet were no joke.

On Ra, tracks like “Jealousy” and “Sunburst Finish” used flanger not just on keyboards, but also on vocals and backing choruses. It was applied in a bold, sweeping way.

The intensity of the flanger was truly astonishing. It made me wonder what on earth they were thinking.

But, I remember that back then I actually found that overwhelming flanger sound really satisfying.

Moreover, flanger wasn’t limited to just those albums—it continued to be heavily used in Todd Rundgren’s solo live album Back to the Bars.

The live performance I saw at Nakano Sunplaza had the same flanger-heavy vibe.

The keyboardist for Utopia is Roger Powell.

He used flanger effects on his synthesizers and played solos with pitch bending, almost like a guitarist.

Influenced by Utopia, I bought a BOSS flanger and used it with my SH-5, focused entirely on getting closer to Roger Powell’s sound.

Nowadays, most synthesizers and organs come with built-in effects, so there’s no need to purchase separate units.

The effects built into the Nautilus are highly precise, so you can use them with full confidence.

The flanger I tested this time also had all the essential features—it was more than sufficient.

■ Testing the Built-In Flanger in the Nautilus

To call up a sound source on the Nautilus, begin by selecting the Tine-type electric piano sound labeled “EP Mark I Early Amp” from the Set List screen, where it's listed as number 5 under "EP" (see Screen 1).

Next, press the MODE button located at the top left of the Quick Access panel (see Screen 2).

When navigating through the different layers and settings, everything starts from this MODE button.

Nautilus Display – Tine-Type Sound Selection The selected sound in Screen 1 is “EP Mark I Early Amp.”

Quick Access Button – MODE Button (Top Left)

From the Mode Type Select screen (Screen 3), tap the PROGRAM button to access the electric piano sound engine screen.

The Mode Type Select screen (Screen 3)

■ Tine EP I Late Type (Rhodes Piano Sound) – Built-in Effect Settings

1. Tine EP I Late – Effects Screen

As with the previous setup, this section explains how to configure the built-in effect routing in the Nautilus for the late model of the Rhodes Mark I, which I used to own.

2. Tine EP I Late Type – Effect Input/Output Terminal Screen

On the far left of the screen, you’ll find the INSNRT EFFECT terminals used to apply effects.

IN is on the top, OUT on the bottom.

With an actual Rhodes piano, you would connect a cable from the OUT of the effects unit to the IN jack on the Rhodes, and from the OUT jack on the Rhodes back to the IN of the effects unit.

When using the Nautilus’s built-in effects, tapping the INSNRT EFFECT terminal on the display screen with your finger will bring up the next screen for further configuration.

3. Insert Effect Screen

On this screen, you can use the built-in effects.

There are nine types to choose from: Small Phase, Orange Phase, Black Phase, Vintage Chorus, Black Chorus, EP Chorus, Vintage Flanger, Red Comp, and Vox Wah (see Screen ③).

To apply a chorus to the Tine EP I Late, tap on the Vintage Flanger character screen in the top-right corner and select Vintage Flanger.

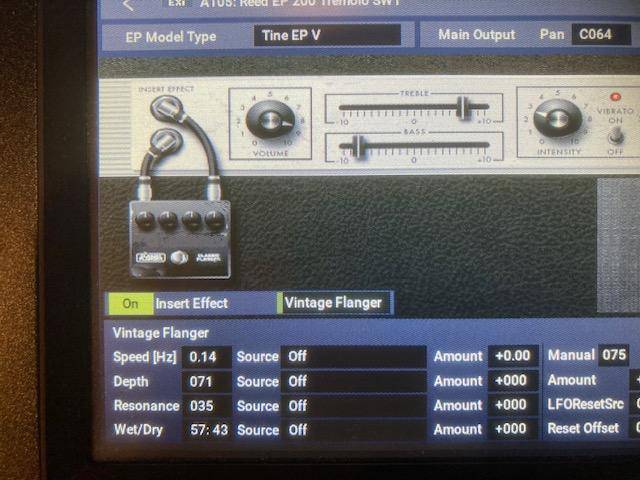

4. Selected Vintage Flanger Effect Screen

When using a flanger, I believe the newer V-type is suited better than the Late-type, so I switched from the EP I Late to the V-type. The V-type gives a more modern sound compared to the Late-type. It's unclear which manufacturer's flanger this Vintage Flanger is simulating.

The Speed, Depth, and Resonance are set to their default values.

For the flanger, a Resonance category is newly added. Increasing this value enhances the flanger effect and produces a more intense, sharp sound. Lowering it makes the sound less interesting, making this a sensitive category to adjust.

By applying this flanger, the attack sound of the Rhodes piano hammer striking the tine is emphasized. The default wet-to-dry ratio is set at 53:47. When I tried adjusting it to 50:50, I didn’t feel much effect, and the sound became somewhat bland.

There might be a reason the default setting is as it is.

When I raised the wet ratio to 55, the sound became more distinctly flanger-like, but some might find it to be too much. Ultimately, it comes down to personal taste.

Flangers, compared to phasers or choruses, have a more dramatic effect, so it goes without saying that setting them up requires a good sense of balance.

5. Red Comp Effect Screen

It’s unclear which compressor this Red Comp is simulating.

Compressors are used to eliminate variations in input volume and make the sound level more consistent.

In broadcasting, when there are multiple talents, compressors are applied to all the wireless microphones for the anchors, reporters, and talents at the mixer to keep their voice levels consistent. This prevents audio clipping when a talent gets loud.

I never considered using a compressor on a Rhodes piano, so this test was quite enlightening for me.

To feel the effect of the compressor, set Sensitivity to 50. This produces a crunchy, compressed sound. If you increase the Sensitivity further, the sound becomes too intense.

Raising the Attack increases distortion in the high-frequency range.

Both the V-type and Late-type Rhodes pianos benefit from the compressor, giving them a fuller, more rounded sound.

The compressor evens out the attack sound, and when used on keyboard instruments, it creates a fun effect where the attack sounds come through as a kind of popping sound.

Using this effect on a Rhodes piano, especially when playing in the lower range, can make the low notes sound like a slap bass.

This could potentially be an interesting effect for basslines. Someone else may have already done it, though! (^^♪)

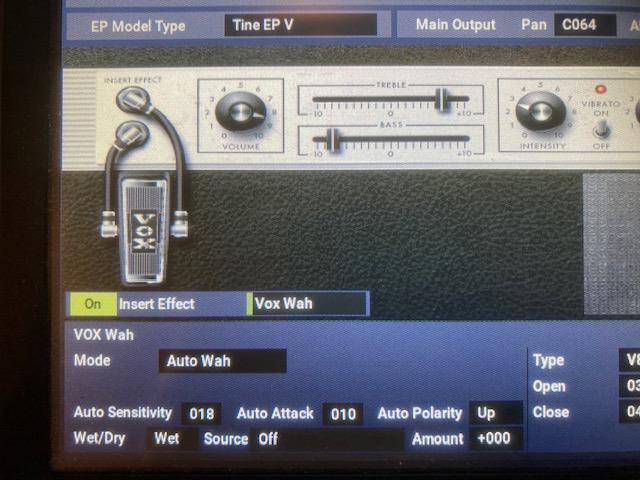

6. Vox Wah Effect Screen

The Vox Wah is literally a simulation of the Vox wah-wah effect. It isolates the cutoff frequency portion of a VCF (Voltage-Controlled Filter) and changes the frequency to alter the sound.

This effect was popular with Black guitarists, though it’s safe to say that no white musicians avoided using the wah-wah either. In fact, many guitarists used it.

While some keyboard players have used it, visually, it seemed to suit guitarists who stomped on the pedal and played with the sound.

For this effect, the settings are almost all default. You get that classic wah-wah sound.

Increasing the Sensitivity emphasizes the wah effect, but I noticed it made the mid-to-low range sound thinner.

Personally, I’ve rarely used the wah effect. The only time I remember using it was when I covered the Eagles' classic track “Hotel California”, specifically the song “Life in the Fast Lane.”

I had set the Auto Wah effect on the Nord Electro 4 I used to own and played the Rhodes sound with a paradiddle-like rhythm.

The wah effect, while interesting, is somewhat outside the scope of the sound I usually seek.

With this test, we conclude the effect section of the EP-1 that’s built into the Nautilus. As I’ve mentioned several times, I can feel Korg’s strong commitment to faithfully recreating the sounds of historic, legendary instruments. Whether this is the result of digital technology or not, there’s a consistent theme of "elegance" in the sound that runs through everything.

The “sound & person” column is made up of contributions from you.

For details about contributing, click here.

シンセサイザー 入門ガイド

シンセサイザー 入門ガイド

ポータブルキーボード 入門ガイド

ポータブルキーボード 入門ガイド

キーボードスタンドの選び方

キーボードスタンドの選び方

おすすめの電子ピアノ

おすすめの電子ピアノ

エフェクター編

エフェクター編

キーボードスタートガイド

キーボードスタートガイド