■ Nautilus EP-1 Effects Simulator – Effect Pedal Review

This is a deep-dive report on Korg’s workstation synthesizer Nautilus, specifically part VI of the Electric Piano series.

In the previous report, I focused on the effects feature attached to the Nautilus EP-1’s Rhodes Piano sound.

The effect I’m focusing on is the Small Phase, which is one of the nine effects available. The Small Phase simulator is by the highly popular Small Stone by Electro-Harmonix in the U.S. I was surprised by the high level of simulator accuracy from Korg.

This time, I would like to report on the remaining two phase shifters.

■ Thoughts on Phasers: A World That is Timeless and Universal

The Rhodes piano can create a decent sound using its built-in vibrato and equalizer functions. However, when effects like phasers or choruses are applied, the sound’s range expands, and the tone itself becomes much richer. Any musician who recognizes this will undoubtedly use these effects.

So, what kind of effects should be applied to the Rhodes? That depends on the musician’s sense of how they wish to express their music.

For the vibraphone-like tones produced by the Rhodes piano, the phaser was a perfect match. When the stereo vibrato sound that comes with the Rhodes piano is combined with the phaser, a unique, almost indescribable world opens up. The effects responsible for this were the Small Stone and the MXR Phase 90.

Standing toe-to-toe with the Small Stone is the MXR Phase 90. While the Small Stone saw wide use among Rhodes piano players, the Phase 90 was more commonly used by guitarists.

A prime example is the hit song “Baby Come Back” by Player, where the Phase 90 is applied to the twin lead theme in the intro. When applied to guitar arpeggios, the Phase 90 delivered outstanding performance.

Its appeal wasn’t limited to guitars—it was also highly effective on strings and found its way into many musical settings.

Driven by my desire for this phasing effect, I tried out domestically made phasers from R Company and M Company, but none could capture that same feel, and I remember eventually giving up on purchasing them.

Nowadays, the MXR Phase 90 has become much more affordable. Back when I was a university student, I remember it costing around 50,000 to 60,000 yen (apologies if that’s inaccurate). At the time, domestic phasers were about 10,000 yen, so the Phase 90 was a luxury item that was out of reach for me.

Later on, when I owned my own Rhodes piano, I used an early-model Phase 90 from MXR. I received it along with a guitar I bought from a friend. The sound was absolutely fantastic.

The Korg Nautilus features an effect called Orange Phase, which simulates an MXR phaser. However, this isn’t a simulator of the Phase 90, but rather it’s the Phase 100 version, which allows users to adjust not only speed but also intensity (depth of the effect).

For synthesizer users, having access to simulators of the legendary phaser units is truly a valuable feature.

■ Phase 100 (Orange Phase): More Versatile Than the Small Stone (Small Phase)

Let’s walk through the effect configuration process for the EP-1 engine on the Korg Nautilus.

To begin, select a sound source from the Set List screen (Screen 1) on the Nautilus display. Tap on the "EP Mark I Early Amp", a Tine-type (Rhodes piano) electric piano sound labeled as “EP5.”

Screen 1: Nautilus display is showing Tine-type sound selected – EP Mark I Early Amp

Next, press the MODE button, located at the top-left of the Quick Access Buttons (Screen 2). This is the first step into the deeper settings.

Screen 2: MODE button is located at the top left of the quick access area

Then, on the Mode Select screen (Screen 3), tap the PROGRAM button to open the Electric Piano sound engine interface.

Screen 3: Mode Select

■ Tine EP I Late Type (Rhodes Piano Sound) – Built-In Effect Settings

1. Tine EP I Late – Effects Screen

As with the previous section, this explains the effect routing and settings within the Nautilus for the late-model Rhodes Mark I sound, which I personally owned.

2. Tine EP I Late Type – Effect Input/Output Terminal Screen

On the far left is the INSERT EFFECT terminal used to apply effects: IN (top) and OUT (bottom).

On an actual Rhodes piano setup, the signal chain is as follows: the effect pedal’s OUT connects to the IN terminal on the Rhodes, and the signal is then routed from the Rhodes’ OUT to the IN of the effect pedal.

When using the built-in effects on the Nautilus, you can tap on the INSERT EFFECT terminal on the display screen with your finger, which will bring up the next configuration screen.

3. Insert Effect Screen

From this screen, you can select and use the built-in effects on the Nautilus.

There are nine types available:

- Small Phase

- Orange Phase

- Black Phase

- Vintage Chorus

- Black Chorus

- EP Chorus

- Vintage Flanger

- Red Comp

- Vox Wah

To apply a phase shifter to the Rhodes piano sound, tap on the Orange Phase icon with your finger to select it.

The actual MXR Phase 100 pedal has Speed on the right knob and Intensity on the left—this is the model being simulated by the Orange Phase.

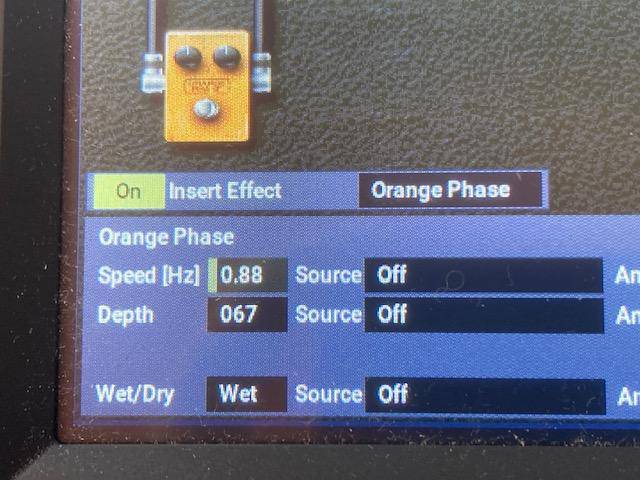

4. With Orange Phase Effect Screen Selected

If you look closely, the Orange Phase interface is designed with an aged appearance, giving the impression that it's a well-used analog pedal.

When the effect is active, the lower part of the character display lights up, indicating the effect is on, and the effect type is shown to the left of it.

5. Enlarged View of the Selected Orange Phase Effect Screen

At the bottom of the Orange Phase interface, you'll find Speed and Depth settings, which you can manually adjust.

A phaser creates a unique swirling modulation by shifting the sound’s phase, and this effect is controlled by setting the rate (Speed). The Orange Phase, which simulates the MXR Phase 100, includes both Speed and Depth parameters—just like the original Phase 100 hardware.

6. Nautilus Input Dial Knob

First, tap on “Speed” with your finger to input your desired value. Speed values are adjusted using the rotary input dial knob located on the right side of the Nautilus display.

If the modulation feels too intense, you can leave Speed as is and adjust the depth of the swirl using the Depth setting.

It's helpful to first set Depth to a strong value (like 100) so you can better recognize how the modulation rate feels, making it easier to fine-tune Speed afterward.

Personally, I find it more intuitive to adjust intensity after rate, as this better aligns with natural human perception.

7. Small Phase Effect Screen – After Settings

After finishing the Orange Phase settings, I found that a Speed of 0.56 and Depth at about halfway worked best for achieving that classic Rhodes piano phaser feel. Of course, the touch is key for phasers and is largely based on intuition.

Even when the effect is strong, the Orange Phase retains a sense of refinement and class.

This, I believe, is why classic phasers like the Small Stone and MXR units have never gone out of style.

Next up: trying the Black Phase!

8. Black Phase Effect Screen

Like the MXR phasers, the Black Phase is adjusted through steps ① to ⑦, while playing the keyboard to fine-tune the settings. It’s unclear exactly which filter the Black Phase simulates, but it’s likely based on a well-regarded classic unit.

This phaser also produces a very refined sound that’s similar to the Orange Phase.

- Small Phase gives a more broad, smeared feel across the entire frequency range.

- Orange Phase creates a smearing effect that’s more focused on the mid to high frequencies.

- Black Phase, by contrast, has a more direct, cleaner modulation, with less smearing than the other two.

Each effect provides a high-quality phasing experience, so users can choose based on their mood or the needs of a specific piece of music.

Next time, I will be covering the three types of chorus effects—stay tuned!

The “sound & person” column is made up of contributions from you.

For details about contributing, click here.

![[2026 Latest Edition] Choosing a Synthesizer/Popular Synthesizers Ranking](/contents/uploads/thumbs/2/2022/9/20220916_2_19446_1.jpg)

![[2026 Latest Edition!] Popular Modular Synthesizer/Semi-Modular Synthesizer Ranking [Recommendations]](/contents/uploads/thumbs/2/2021/12/20211202_2_15495_1.jpg)

エレクトリックピアノ 入門ガイド

エレクトリックピアノ 入門ガイド

オルガン 入門ガイド

オルガン 入門ガイド

シンセサイザー 入門ガイド

シンセサイザー 入門ガイド

PLAYTECH キーボードセレクター

PLAYTECH キーボードセレクター

【初心者向け】エフェクター講座

【初心者向け】エフェクター講座

エフェクター編

エフェクター編