A Blend of Relaxation and Energy: Hot Latin Jazz!

Following my previous feature, here is Latin Jazz Special Part 2.

Latin jazz is also known as Afro-Cuban music. Its origins lie in Cuban music, which fuses with rhythms from Brazil and Africa, while jazz in the hard bop style adds vibrant color. The fusion particularly with bebop and hard bop jazz from New York holds major significance.

When sophisticated jazz built by masters like Charlie Parker and Miles Davis met the music of Cuba and Brazil, a brand new genre called Latin Jazz was born.

Bebop and hard bop jazz had certain limitations when it came to the scales used for improvisation over chord progressions. While these constraints may have narrowed the musical possibilities, they also led to a more refined form of expression. It’s an evolution with both pros and cons.

There is no doubt that by exploring which notes to choose against given chords and harmonies, jazz became more sophisticated. In fact, one could even argue that without this approach, it wouldn’t be considered jazz at all.

Behind this evolution was the intellectual depth of Black musicians, whose musical intelligence shaped the genre. When Cuban and other musical influences merged with this foundation, a distinct and innovative form of jazz was born. I believe this fusion marked a major historical turning point in music.

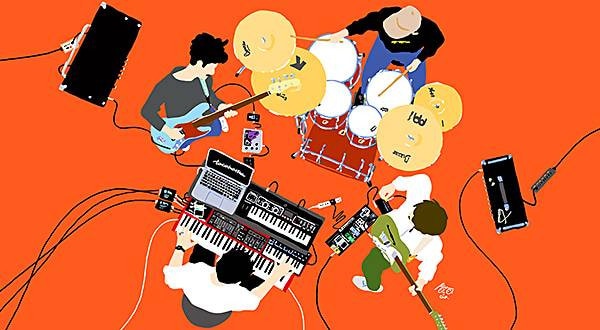

Latin jazz’s defining feature lies in the rhythm. The "clave" rhythm, also used in salsa, is indispensable in this genre. Supporting this are percussion instruments like congas, bongos, and timbales. When combined with jazz's complex tension chords and the improvised solos played over them, the music that forms is Latin jazz.

Its atmosphere is danceable and intensely energetic, and it’s passionate and uplifting. With a festive and cheerful character, it’s a genre perfect for lively group celebrations.

On the other hand, the melody line incorporates a sense of saudade, a kind of nostalgic longing originating from Brazil, making the music more familiar and approachable even to us Japanese listeners.

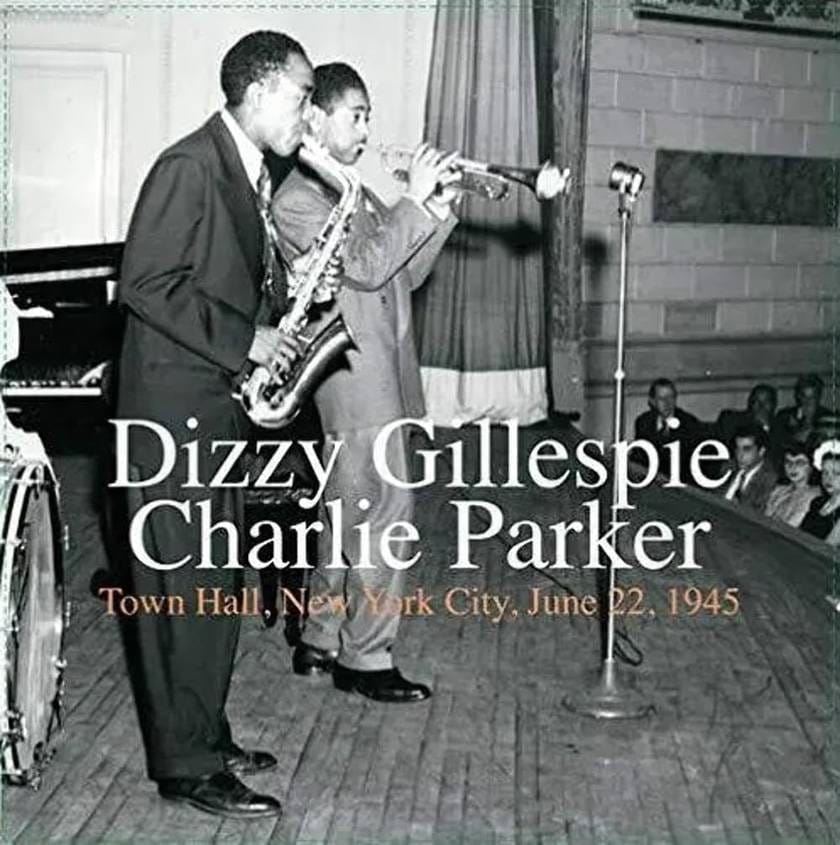

■ Recommended Album: Dizzy Gillespie / Charlie Parker Town Hall, New York City, June 22, 1945 (1945)

A classic album by Dizzy Gillespie who is a pioneer of Afro-Cuban jazz. It features Gillespie’s famous tune and an Afro-Cuban jazz standard, “A Night in Tunisia.” While this performance shows the early signs of Afro-Cuban influence, the genre had not yet fully formed at that time. Listening to this live album, you can clearly feel how Gillespie was on fire during that period. Perhaps his African heritage was alive and breathing through his music.

The lineup includes Dizzy Gillespie (trumpet), Charlie Parker (alto saxophone), Al Haig (piano), Curly Russell (bass), and Max Roach (drums), among others.

Alto saxophonist Charlie Parker delivers brilliant, fluid improvisations, and the members are simply outstanding. Gillespie’s sound is youthful and vibrant. With powerful improvisations and call-and-response exchanges with drummer Max Roach, this album offers plenty of excitement for jazz fans. Pianist Al Haig’s light and lively solo, following the bebop method, is also noteworthy.

Recommended Track: "A Night in Tunisia" – Dizzy Gillespie

Dizzy Gillespie’s signature piece and an eternal jazz standard.

The rhythm alternates between clave-based patterns and a 4/4 beat throughout the piece. The exotic and original theme, along with the striking catchphrase in the chorus, leaves a strong impression.

In particular, the beautiful B-section melody crafted by Dizzy harmonizes perfectly with the chord progression that evokes a certain sense of saudade (nostalgic longing) in the listener. Additionally, at the beginning of the improvisation solo, the backing instruments drop out, leaving the soloist to play in a break state. This technique was likely innovative at the time. This break section further enhances the brilliance of the solo part.

The fact that many jazz musicians have covered this song speaks to its strong appeal and magnetic power. It is often chosen for the opening or encore, making it a favorite highlight in live performances.

The version of "A Night in Tunisia" on this album differs slightly from the original. Pianist Al Haig inserts a fake phrase of the A section toward the end of his solo, which is then picked up by the horn section with a fake riff from the intro. Immediately following this, there is a break before moving into the improvisation— it’s quite a clever and stylish arrangement. This playful touch is sure to bring a knowing smile to listeners.

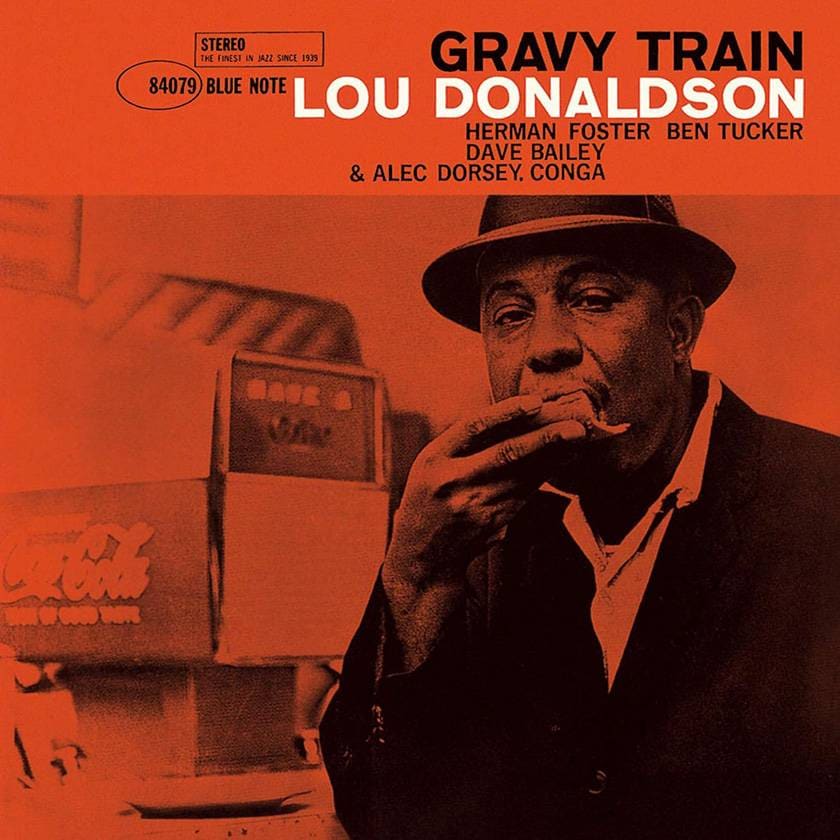

■ Recommended Album: Lou Donaldson — Gravy Train (1961)

Lou Donaldson is an American jazz saxophonist who was active in bands like Art Blakey’s. He has also received the prestigious "NEA Jazz Master" award, one of the highest honors in the American jazz community.

This album features tracks that convey a certain relaxed vibe throughout. The lineup includes Lou Donaldson (alto saxophone), Herman Foster (piano), Ben Tucker (bass), Dave Bailey (drums), and Alec Dorsey (congas). The relaxed and floating feeling that characterizes this album is largely thanks to the conga grooves laid down by percussionist Alec Dorsey.

Dorsey’s contribution to this work goes beyond the heat and groove typical of Latin jazz; he introduced a new element of "relaxation" to the genre.

Recommended Track: "South of the Border" — Lou Donaldson

This song challenges the common perception that Latin jazz is all about groove and heat. Rather than simply being a tropical music full of intense grooves, it features a melody that evokes a cool, dry breeze. This relaxed melodic line is the lifeline of the piece. With light backing by Herman Foster (piano) and added percussion, the unique and indescribable charm of Latin jazz seeps through this track.

Musicians, albums, and recommended tracks featured this time:

- Artists: Dizzy Gillespie, Charlie Parker, Al Haig, Lou Donaldson, Herman Foster, Alec Dorsey, and others

- Albums: Town Hall, New York City, June 22, 1945; Gravy Train

- Recommended Tracks: "A Night in Tunisia", "South of the Border"

The “sound & person” column is made up of contributions from you.

For details about contributing, click here.

REMO パーカッション

REMO パーカッション

シンセサイザー 入門ガイド

シンセサイザー 入門ガイド

LP パーカッション

LP パーカッション

ブラジリアンパーカッション編

ブラジリアンパーカッション編

パーカッション編

パーカッション編

キーボードスタートガイド

キーボードスタートガイド