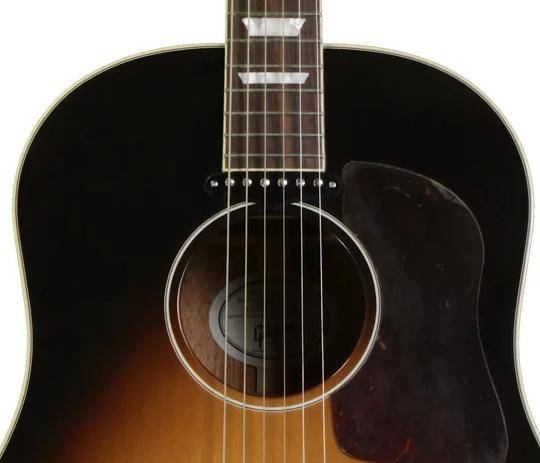

昔はアコギをステージで演奏する時は、ピックアップというものを使わず、マイクで拾うだけで十分でした。しかし、演奏形態がアコギのみのアンサンブルからバンドへと変わることにより、マイクで拾うというスタイルから、アコギにピックアップを付けて演奏するというスタイルに変わったのです。ジョン・レノンの使用で有名なGIBSON / J-160Eは、J-45のサウンドホールの上部にマグネットピックアップP-90をつけたスタイルです。これはエレキギターが登場して間もない1954年のことです。

現代では、このように取り付けを行わずともサウンドホールに簡単にクランプできるリプレイスメントPUが多数販売されています。エレキギターと同様にシングルコイルタイプもあればハムバッカータイプもあったり。ハムバッカーといっても縦方向にスタックされているのでエレキギターPUのように見た目では分かりません。FISHMANのRare Earthシリーズは、シングル、ハムバッカー、ハムバッカー+コンデンサーマイクといった種類があります。L.R.BAGGS / M1アクティブも人気のPUの1つです。M1はコイルが振動する構造になっていて、ピエゾ的な役割も兼ねています。ボディを叩く奏法を多用する人におススメです。

FISHMAN / Rare Earth Single Coil Active Soundhole Pickup

L.R.BAGGS / M1 Active Soundhole Pickup

時代は再度遡りますが、ブリッジサドルの下にピックアップが埋め込まれたいわゆる「エレアコ」は、1969年のOVATIONが最初。その後、1979年にTAKAMINEも独自のアンダーサドル・ピックアップを搭載したエレアコを発売し、いよいよエレアコの存在が世間に知れ渡りました。これに対抗してアメリカの歴史あるギターメーカーが良質なリプレイスメント用ピックアップを求め始め、当時アップライト用ピックアップを作っていたFISHMANが注目されたのです。もともとFISHMANは、ベーシストだったラリー・フィッシュマンがジャズ・バンドで使えるアップライトベース用のトランスデューサー・ピックアップを開発したのが始まりです。半円系の2つのピエゾ素子をアップライトベースのブリッジに挟んでジャックから出力するというシンプルなもので現在でも販売されています。

FISHMAN / BP-100 Classic Series Upright Bass Pickup

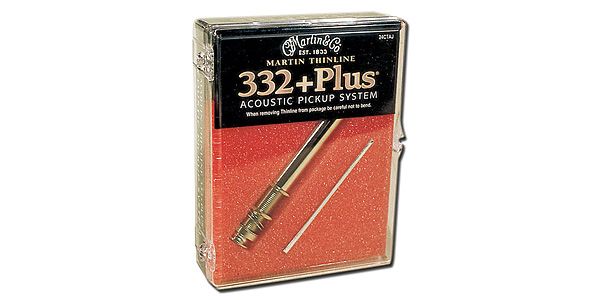

まず、ギルド社がギターの製作に際してFISHMANにピックアップの提供を依頼し、FISHMANブランドのサウンドが注目されるようになりました。その後1985年にMARTINと契約して専用のアンダーサドルThinline332が生まれたのです。さらに登場したのがTHINLINE332PLUS。アクティブプリアンプを搭載したピックアップです。アクティブにすることで電池を使う必要がありますが、その分ノイズが出にくく、現在ではマグネットPU、アンダーサドルPUともにスタンダードな仕様となっています。

もうひとつ、簡易的なピックアップとしてコンタクトピックアップがあります。FISHMANのBP-100トランスデューサーをそのままボディに貼り付けるようなものです。センサーも1個のものから複数に分かれたものまであり、ボディ鳴りの拾いたいポイントに貼りつけることができます。

FISHMAN / SBT-C Soundboard Transducer for Classical Guitar

K&K / Pure Classic Pickup

貼り付けタイプといえば、ブリッジ裏に貼り付けるタイプが、L.R.BAGGSからさまざま発売されるようになりました。

L.R.BAGGS / iBeam Active Pickup System for Acoustic

L.R.BAGGS / Lyric

これ以外にもマグネットとコンデンサーマイクの組み合わせ、マグネットとピエゾの組み合わせのシステムなどがあり、種類が多くて現代のギタリストは選択肢に迷ってしまいますね。どこで使うのか、どのようなスタイルで演奏するのか、自分のギターに取り付けが可能なのかを考慮した上でリプレイスメントピックアップは選んでいく必要があります。そもそもコンデンサーマイクで拾う生音とは違います。ですが、そこが面白い!いろいろと試して自分のスタイルに合ったピックアップが見つかると良いですね。