Do Major Chords Sound Happy and Minor Chords Sound Sad?

Major chords are generally considered to have a bright sound, while minor chords are said to have a sad sound. It’s true that in music, they are often used in that way, but they don’t necessarily always sound that way to everyone. Some people may wonder why they sound like that in the first place, or whether these emotional impressions are even real.

Here, we’ll try to explore the answer through the concept of harmonics.

Major Chords

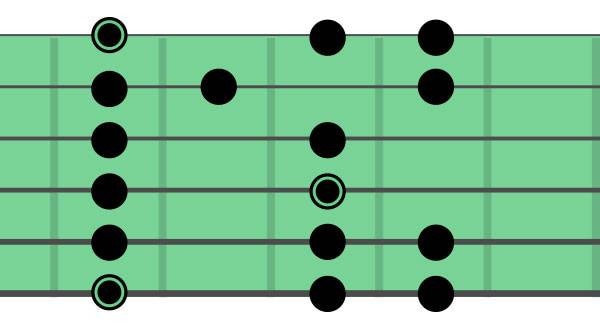

First, the key to a major chord is the major third interval above the root. In a triad, the fifth is also added, but since the fifth mainly serves to reinforce the root, even without it, the major quality of the chord can still be sufficiently conveyed. Here, we’ll focus on the relationship between the root and the major third.

The major third is generally considered the note that defines the chord’s bright color. Depending on the tuning system, in just intonation, the major third aligns perfectly with one of the root’s overtones. When played at the position of the third overtone, it only changes the overtone’s amplitude by 33%.

So, concluding that this alone creates a “happy” sound may be a stretch. Put another way, it can be seen as a very straightforward sound that reinforces the single tone. From my own perspective, I think of the major chord as a natural extension of a single tone — a straightforward and honest chord.

The following sample plays C5, E5, and G5, forming a C major chord. Finally, it adds the bass note C3. This is an example that shows how the overtones of the chord align with the overtones of the C3 bass note.

Minor Chords 1

In a minor chord, the key element is the minor third above the root. The minor third appears in the overtone series of the root as the 19th harmonic, and even in equal temperament, the discrepancy isn't particularly noticeable. However, since the 19th harmonic is already in the double digits, its connection to the fundamental tone becomes weak. For now, let’s try a similar experiment.

Playing C6, E♭6, and G6 will form a C minor (Cm) chord. After that, let’s add the bass note C2. Theoretically, this still forms a Cm chord. All the overtones of the chord are contained within the overtone series of the bass note C2, so it feels stable. However, there's the issue that the chord is positioned too far from the bass. Also, as soon as the bass note plays, the chord’s overtones blend into those of a single tone, making it hard to decisively call it a "sad" chord. Again, the fact that the minor third only appears at the 19th harmonic seems to be a significant factor. The farther a tone is from the bass, the more freedom or independence it seems to have.

Minor Chords 2

Next, let’s try a different interpretation. We’ll look for a minor third relationship within the major scale that also corresponds to lower-order overtones. What comes to mind first is the interval between the major third (from the 5th harmonic) and the perfect fifth (from the 3rd harmonic), which forms a minor third. It seems usable.

In the sample, E5 and G5 are used. As soon as the original fundamental tone C3 is added, it stabilizes into a major chord. However, if the root note is omitted, the chord becomes a minor chord and produces a more unstable sound. In other words, the bass is essential, and the absence of the bass changes the nature of the chord. Rather than being a "sad" chord, it’s more accurate to say it’s a chord that lacks the necessary note to feel stable.

In the sample, E5, G5, and B5 are used to form a minor chord. When C2 is used as the bass, all chord tones fall within the overtone series of C2, eliminating the "minor" feel and turning it into a CM7 chord. Finally, the bass is changed from C2 to E3, turning the chord into Em. However, this results in a somewhat unstable sound , and it’s something that can also be observed using a spectrum analyzer.

This may very well reveal the true nature of the minor chord.

Conclusion: Major Chords Are Pure Tones As an Extension of a Single Note

In conclusion, straightforward major chords and related chords can be seen as extensions of a single tone . They’re simply harmonies that complement a single note. While they are often described as having a “bright” sound, my personal feeling is that they have a clear, powerful tone with no cloudiness or muddiness.

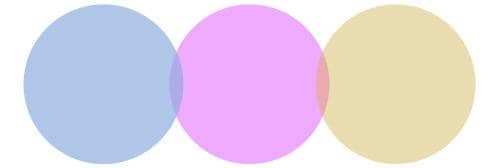

If we were to compare it to color, it would be like a primary color, unmixed with any other hues.

In the sample below, the major chord is treated not as a chord, but as a single tone. Since all the notes in the chord are contained within the harmonic series of a sawtooth wave based on the fundamental tone, it's reasonable to interpret the chord as a single tone.

Conclusion: Minor Chords Are Blended, Clouded, and Unstable Harmonies

Minor chords can be understood as major chords with the root note omitted. By changing the bass note, a minor chord can be transformed into a major chord. This ability to resolve instability by altering the bass indicates that the instability of minor chords is relatively weak — in other words, they are weaker, more unstable chords. In the sample, a clouded minor chord is played, and then the bass note is shifted to a more stable tone. This is demonstrated in three patterns within the same key. Since a sawtooth wave is used, the dissonance and resolution should be clearly audible. This concludes the observable characteristics of minor chords when viewed through the lens of overtones. As for whether minor chords sound "sad", I personally believe it depends on how they’re used. However, their suitability for expressing that kind of emotion is historically well-supported. To give a clearer analogy, think in terms of color: anything other than a major chord is like a blended color, or a mixed tone that can transform in many different ways depending on how it's used.

This concludes a portion of the harmonic analysis from the perspective of overtones.

Instability in chords can be thought of as a kind of color blending; the further a chord moves away from a "primary color" (major chord), the more unstable it becomes. Applying this way of thinking to musical arrangement can be very meaningful.

In particular, the position of the bass is crucial. It has the power to alter the very nature of a chord and significantly change the overall impression of a piece. In actual music, songs often gain structure by shifting between stability and instability within the context of the overall key.

Moreover, this isn't limited to chord structure; it is directly connected to timbre as well. Whether a sound is rich in overtones or not, whether it has long sustain, or whether it’s noisy — these qualities also have a major impact, depending on the instrument being played.

I hope this conveys how closely connected an instrument’s tone and musical arrangement really are.

The “sound & person” column is made up of contributions from you.

For details about contributing, click here.

![[Enjoy the Ukulele Even More!] What is a Chord in the First Place?](/contents/uploads/thumbs/5/2022/1/20220110_5_16098_1.jpg)

![Enchanting Instruments 10 - Timbre of Instruments [Harmonics 1]](/contents/uploads/thumbs/5/2021/9/20210928_5_14268_1.jpg)

定番DAWソフトウェア CUBASE

定番DAWソフトウェア CUBASE

厳選!人気のおすすめオーディオインターフェイス特集

厳選!人気のおすすめオーディオインターフェイス特集

TOONTRACK 特集

TOONTRACK 特集

DTMセール情報まとめ

DTMセール情報まとめ

XLN AUDIO 特集

XLN AUDIO 特集

UR-RT4 ソフト音源やループ素材をリアンプ

UR-RT4 ソフト音源やループ素材をリアンプ