こんにちは!

“ギタリスト専門整体師”のフジオカタクトと申します。

いつもお疲れ様です!

今回はギターについている“ポット”についてのお話です。

皆さんはギターについているポットを交換したことがありますか?

ポットには抵抗値というものがあり、その値によって種類がいくつかあります。

一般的にシングルコイルピックアップには250kΩ、ハムバッカーピックアップには500kΩのポットを使うことが多いです。

しかしこれには特に決まったルールはなく、シングルコイルに500kΩを使ってもいいし、ハムバッカーに250kΩを使っても良いのです。しかしポットの抵抗値が変わることによって音色が変化するため注意は必要です。

なので、シングルコイルピックアップの載ったギターに250kΩのポットが使われる理由はギラつく高音を抑える役割があるためと言えます。またハムバッカーの場合はその逆で、高音までしっかり出すために抵抗値の高い500kΩのポットが使われるのです。

多くの場合、ポットの選択肢は250kΩか500kΩかの二択となるかと思います。そこに選択肢として入れていただきたいのが300kΩのポットなのです。

本来、300kΩのポットはP-90タイプのピックアップに使われることが多いです。P-90自体がシングルコイルとハムバッカーとの間のような音色と揶揄されることが多いので、使われるポットも250kΩと500kΩの間をとった形となっていると考えられますね。

このちょっと特殊な種類の300kΩのポットですが、シングルコイルやハムバッカーのピックアップとの組み合わせても面白く、個人的にとてもオススメなのです。

300kΩのポットは「250kΩと500kΩの間」という特徴があるので、その特徴がピックアップの出音にいい塩梅で影響を与えてくれるのです。

例えばシングルコイルピックアップでフロントピックアップを多用される場合、「もう少しだけ高音にハリが欲しいな」と思うことはありませんか?そんな時、アンプで調整をしたりピックアップを交換したりハイパスコンデンサーをつけたりするのもいいのですが、ポットを300kΩにすることでポットによって抑えられていた高音成分がほんの少しだけ増えます。耳の痛くなるような高音が増えるのではなく、若干パワーが増したかのように感じます。その他のパーツを交換したり音作りをし直すよりも、ポットを交換することによって既に持っているピックアップの特徴や性能を引き出すことができると僕は考えます。

またハムバッカーの場合だと、耳につく高音が抑えられてまとまりが良くなる印象があります。実際、ギブソンでは過去にレスポールに300kΩのポットが使用されていたという話もあります。

個人的にはハムバッカーに300kΩのポットをつけた時の音が好きですね。

またフロントにハムバッカー、リアにシングルコイルが搭載された近年よく見るテレキャスタータイプのように、タイプが異なるピックアップが搭載されているギターにも300Ωのポットは適しているのではないかと思います。

ここまで書いてきましたが、次は「じゃあポット交換ってどうしたらいいの?」ということを紹介していきます。

ポット交換には配線を繋ぎかえるためにハンダ付け作業が必要になるので若干ハードルが上がります。しかし繋ぐ場所を間違えさえしなければ意外となんとかなります。またハンダ付けができるようになると配線交換や修理は自分でできるようになるので、わざわざショップに持っていく必要がなくなります。これを機にギターの構造も知っておきたい方はぜひチャレンジしてみてください。

まずは必要な物品を揃えましょう!

【 必要物品 】

● 交換するポット

● はんだごて

FERNANDES ( フェルナンデス ) / SI-1500 はんだごて

● ハンダ

MONTREUX ( モントルー ) / Kester 44 1.5m [1475]

● レンチ

● ドライバー(ピックガードやプレートのネジを外す際に使います)

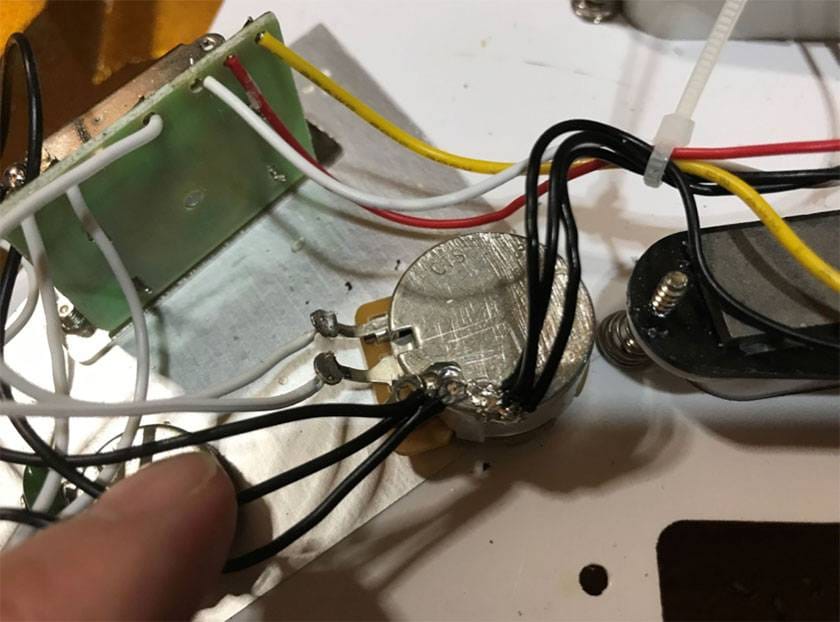

ポットには端子が3つあります。

それぞれ右側から入力端子、出力端子、アース端子といい、それぞれ役割があります。

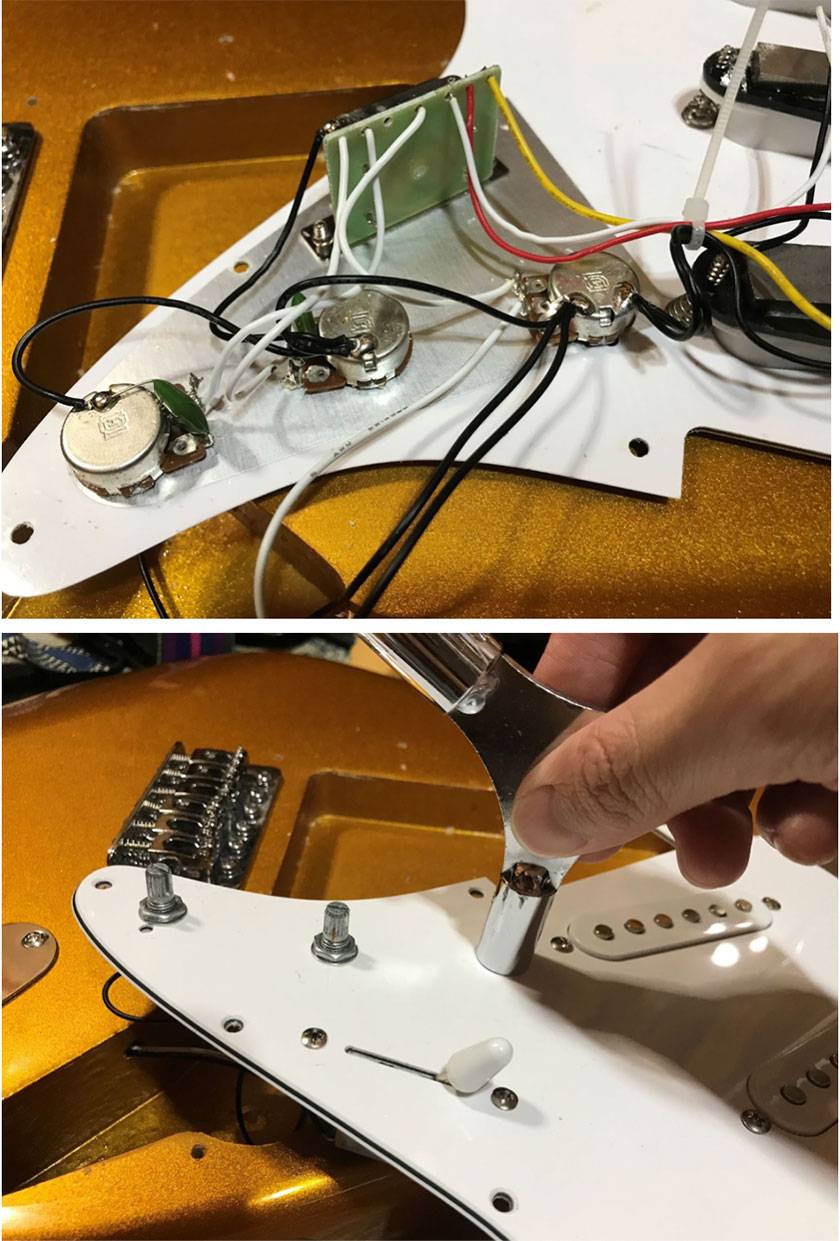

手順1:元々ついていたポットを取り外す

ギターについているポットは大体同じ構造をしているので、交換の際は元々ついていたポットがどうやって配線されていたかを写真で撮っておくことで配線ミスは防げます。

ポットのサイズが合わないときはリーマーで穴を広げる必要があります。

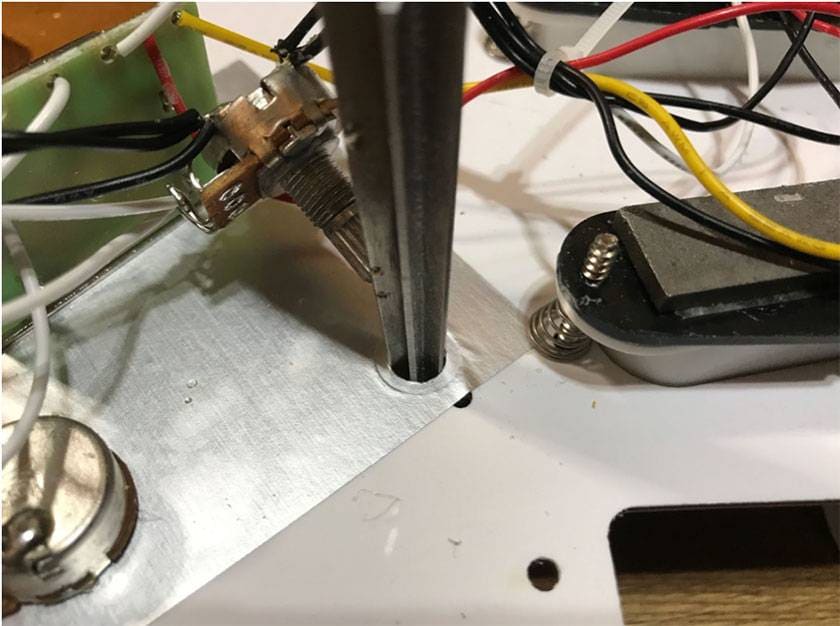

手順2:アース端子をポット本体にハンダ付けする

一番右側のアース端子をポット本体とハンダでくっつけます。この際、直接それぞれをハンダ付けしても良いですし、配線材を使っても問題ないです。

この際、ポット本体をヤスリで擦って傷をつけておくとハンダが乗りやすく少量のハンダで済みますので、所謂「だんご状態」にはなりにくいです。

手順3:入力・出力端子に配線をする

最初に撮っておいた写真を確認しながらそれぞれの配線を戻していきます。

このとき配線を逆に繋いでしまうと、アンプに繋いでもノイズしか出ないノイズマシーンと化してしまいますので注意してくださいね。

もし配線にハンダが残っているのであれば、その部分の配線を切って新しく皮膜を剥くかハンダ吸い取り線で余分なハンダを取り除いてから作業した方がやりやすいです。

配線時のポイントとしまして、端子の穴部分に配線を入れてハンダ付けするわけなのですが、配線材と端子がしっかり接点が生まれるようにハンダ付けしましょう。

端子との接点がないと後々配線が外れてしまいやすくトラブルの原因になります。

ここまでできれば、あとはポットを元付いていた場所に固定すれば完成です!

ポイントさえ押さえれば簡単にできるポット交換。ぜひ一度お試しください!

それではまたー!

コラム「sound&person」は、皆様からの投稿によって成り立っています。

投稿についての詳細はこちら

ピックアップ交換大作戦!

ピックアップ交換大作戦!

パーツの配線を知ろう

パーツの配線を知ろう

ピックアップの種類(エレキギター)

ピックアップの種類(エレキギター)

ギターのお手入れ

ギターのお手入れ

お手入れに必要な道具

お手入れに必要な道具

ギターの各部名称

ギターの各部名称