ネモト:今回は色んな「楽器づくりに対するこだわり」について語ってみたいと思います。

まずこれだけ言わせてください。これから紹介するこだわりは全て正解です。皆様がどのように感じるのかは別として、私たちはそのように思っています。

〜プロフィール〜

Cheena:なんだかんだ楽器を見るために美術館やら音楽博物館やら行ったりするし、海外に行っても美術館&楽器屋巡りということがよくある。古楽器も結構好き。

→ Cheenaの記事一覧

ネモト:一瞬ビルダーを目指したことがあったり、楽器そのものが好きで美術品のように考えていたりする。 結果、無駄に詳しくなりました。最近はあまり調べていませんが…。

→ ネモトの記事一覧

ネモト:波風立ちそうな記事…。はじまります。

とりあえず選定から始めるか…。

基本的にハンドメイドメーカーは使う木材をビルダー自ら選びますが、そうじゃないメーカーもあるので、そこのこだわりを書きますね。 曰く「うちで扱う木の選定は仕入れの段階で材木商に任せている。何故かというと、木を扱う量が違う。常に大量の木を取り扱っている彼らの経験値やそれに基づく選別眼はビルダーより上。ビルダーなんて外様の人間がふらっと行って材木商よりうまく選別することなんてできないよ」 材木商にプレッシャーをかけていくスタイル。一理ある。このメーカーの仕入れ先は違うけど材木商って楽器メーカーが兼ねていたりするね。

Cheena:餅は餅屋スタイル。たしかに合理的ですし、時間と労力を削減しつつ良い材を仕入れる方法ですね。

ネモト:たまに美化している人もいるので(革命児だから仕方ない部分はある)レオ・フェンダーのものづくりを書いてみましょうか。

彼は元々ビルダーではないので色々とズレていた。

ブランド立ち上げメンバーにはもちろん楽器職人もいて、彼らと相談して作っていったんだけど例えば「エレキなんだからボディ材なんて安いパインでいいだろ」とか「メイプルネックは曲がらないんだからトラスロッドなんていらない」等。

次は工房立ち上げ後のものづくり。当時使っていた塗料はクルマ用。安いから。塗料は工房で混ぜて色を作っており、割と適当なのでオールドフェンダーはロット毎に微妙に色が違う。

塗料がラッカーからポリに変わった理由は客がうるさくなった(細かな傷や日焼けでもクレームつけてくるので頑丈なポリに変えた)と言われています(諸説あり) また、細かな仕上げにこだわらない人であった。楽器として精度を出さなきゃいけない部分以外は粗くてもいい(もちろん限度はあるよ)という考え方を持っていた。フェンダーもレイクランドもmtdもロスコーもちょっと粗っぽいなと思う時はあるからアメリカ人の考え方かも。勿論全メーカーじゃないですよ。

後は合理性やエレキであることを追求したりトラスロッドを弓なりに入れたりと色々やった人だけどここらはそこらで語られているから細かくはやらない方向で。

Cheena:今となってはオーパーツ扱いの機能(マイクロティルト、ミュートプレートなど)を搭載してみたり、既存の「古典的ギター」の枠を積極的に破壊したという意味では全く間違っていなかったのでしょうね。

この手の制作話だと世界最初のエレキギター制作工房、リッケンバッカーを出したいですね。

Fenderと同じく米国の工房ながら、自社製品の修理を行うときには交換したパーツの返送を求めるほどのブランド力と、ダブルトラスロッドやステレオアウトプットなどの技術を詰め込んだこだわりの塊。もっとも、最初は木工設備を持たずオールアルミで製造していたという部分もあり、狂気にも近い熱意のメーカーだと思っています。

ネモト:リッケンバッカーのこだわりはすごいね。

初めてダブルロッドとステレオアウトを見た時は正直言って「?」だった。4001C64欲しいな。高いけど。

同じくものすごいこだわりのあるメーカー、アレンビックの話をしましょう。

まず挙げるのは音。アレンビックはイコライザーではなくフィルターを採用しており、カットしかできないのが大きな特徴。音を足したら調和が乱れ不自然な音になる。音を引くなら自然な音になる、とのこと。

あと、界隈で語られる「アレンビックは同じ音がする」というのも良い。これは恐ろしく高機能で安定した電気系統を指して同じ音と表現してる。普通なら1000回ライブ、レコーディング、リハに使ったり、全く異なる環境に放り込まれると出てくる音は僅かに変わる。機械は気温や湿度、使い方で同じものであっても発するパフォーマンスにわずかな違いが出るのが普通。ほとんどのメーカーは気にしていない。でもアレンビックはそれをよしとせず技術でねじ伏せた。どんな環境だろうが使いこもうが出音が変化したりしない(電気系統以外を要因とするものは除く) 偏執的と言ってもいいんじゃないかな。世界初のアクティブサーキット搭載楽器を作り、今でも最先端を走るメーカーは違うね。見た目も音も好きだし欲しいんだけど高いんだよなぁ。

Cheena:Alembicが出るとAtlansiaをぶつけたくなってしまいますね。どことなく持つ優美さというか雰囲気が似ているし。

あちらはとにかく演奏者が第一、演奏性の向上に全力を注ぐ上に配線やパーツに独自設計のものを積み込むこだわりよう。既製品の模倣を好まずオリジナリティで勝負する日本の工房。

全数が少なく価格が高いのが残念ですね。それでもいつかは使いたい夢のメーカー。

ちなみに私のお気に入りはPegasusとOxfordです。

ネモト:アトランシアいいね。アトランシアって製品のほとんどがベースなんだけど、これは「ネックの長いベースの方がギターよりカッコいいから」という理由です。私のお気に入りはオックスフォードとビクトリアかな。ビクトリアはウッドのように太いネックと強いアールがある指板でとても好きだった。マニア向けの知識として、特許で揉めて法廷闘争になり、最終的に封印したペグがある。確かストリングポストの上に回せるパーツがついてて、それを回すと弦がヘッド側に押し込まれて、それによってテンションをかけるんだったっけかな…。ほとんど全てのパーツを自社で用意しているアトランシアなのに、ペグだけはゴトーを採用している理由はコレ。ごくわずかにそのペグが搭載されたベースがあるはず。超絶レア。

ご多分に漏れずというか、アトランシアも昔は安かった。ペガサスやガーランドが35万で売ってた。

Cheena:構造上はロックペグに近いタイプのペグですね。独特。

ちなみにアクセサリー回で紹介した通り、独自設計のDチューナーやピックアップ、アジャスタブルナットなども製造しており一部は購入可能です。終売したものも多いんですけどね…

二人揃ってお気に入りのOxford Bassはスタビライザーベースの一種で、ネックとは別にヘッドとボディを繋ぐフレームがあります。これにより張力がネックに集中するのを防ぐというわけ。

ネモト:そろそろやめようか。私達はアトランシアへの愛が深いから止まらなくなってしまう。脱線が名物とはいえあまりに脱線しすぎるとみんな混乱する…。

次は生産時に機械を使うことに対するスタンスかな。

価格を抑える為に使うことが多いせいか高級機はハンドメイドじゃないと認めないマンが結構いる。

「値下げのためではなく、ネックの太さやボディの大きさなどサイズに差が出てはいけないところは機械を使って加工している。もちろん仕上げは人の手で行われる」がサーで、ワーウィックはこれにプラスして「時間がかかる割に精度を求められない場所に職人を使うのは惜しいし職人のモチベーション低下に繋がる」とのこと。わかる。

実際、完全ハンドメイドで作られる楽器は1本1本微妙に大きさが違う(mtdとか)、職人によって微妙に出来が変わってくるらしい(mtdなら創業者のマイケル・トバイアスが作ったものがアタリとされています。私は通常の個体差を超える変化は感じられないけど) それを良しとするかどうか。楽器を道具という観点で見れば個体差なんてものは少ないに越したことないし。

Cheena:完全ハンドメイドといえばWish Instruments。もはや出来がどうの精度がどうのいうレベルではなく接着剤が溢れていたりする作りの荒さなのに音だけはめちゃくちゃいいし、その粗を承知の上で改造だのリフィニッシュだのして使い倒すファンが世界中にいます。恐ろしい。

時に私は機械容認派なんですが、どちらかというと「欲しい概形と精度が求められる部分だけをNCで作り、細かい作り込みや個人の嗜好の範疇といえる調整は手で」というWarwick系の考え方ですね。 完全ハンドメイド、大変ですし…

ネモト:ウィッシュ爺さんすごいよね…。

私も機械容認派。ただ100万超えるエレキベースに限ってはハンドメイド派かな。何故ならそこまで出すなら「1点ものである」ところを自慢したいから。機械を使うと良くも悪くも平準化するからね。どうせなら個性のあるやつを持ちたい。

Cheena:100万超えたら吊るし売りはそうそうないし、ビンテージならあり得るか…?ぐらいの水準ですからね。確かに高価格帯ならハンドメイドがいいし、なんならオーダーぐらいでもいいかな。

ネモト:そうだね。組み込み精度の話だとサドウスキーにこんなエピソードがある。

「昔はジョイントネジを外してもネックが落ちないほど完璧な精度で組み込んでいたが、ジョイント部の割れや欠けのリペア依頼が多かった。タイトすぎて落としたりぶつけたりした時にネックが動けず傷つけたのだ。ジョイント部にコインが入るんじゃないかと思うくらいガバガバでも良い音がするベースもあるし、今はジョイント部の精度にこだわっていない。」(注:ネモトがいくつかのインタビューやコメントをまとめて再編しているのでこのようにロジャー・サドウスキー氏が話したわけではないです) 納得。

Cheena:ジョイントの割れ、欠けか… ネジがなくても取れない、となるともはやセットネックでも良いですし、湿度による膨張なんかで事故りそうというのが私の意見です。多少差しやすくあってくれ…(セミアコ製作時に雨によりネックが差せなくなる事案に遭っています)

ネモト:ボルトオンのままでセットネックの音を出したかったんだろうね。

次はラミネートの話をさせてくだされ。

色々あるけど、最初はネックの強度を上げるために使われたのかな。サンダーバードや4001みたいな。

Cheena:レスポールのマホボディへのメイプル貼りも有名ですね。音質を求めた結果マホ+メイプルに行き着いたとか。

ネモト:何を組み合わせるかはビルダーのこだわりが見えていいよね。

ジョン・サーはキルト/フレイムメイプルトップ、バスウッドバックが聖杯と言い、ケン・スミスはメイプルセンター、ウォルナットトップ&バックがおすすめ。

ケン・スミス曰くラミネートのメリットとして、センター材で大体の音を決め、トップ&バック材で味付け。顧客の細かい要望に応えられることと長期間使う場合、単板だと狂いが生じるからそれの予防とのこと。

Cheena:逆に集成材で強度と安定性出す楽器もありますよね。ハイエンド的な思考ではないけど低価格を求めた結果なのでこだわりに入るかな…と。

ネモト:立派だと思うよ。70'sギブソンの「パンケーキ」構造も限られた資源(当時のギブソンは長期間シーズニングした木材をほとんど持っていなかった)をなんとか使えるように工夫して出来上がったものだし、限られた予算で作るのもまた情熱とこだわりが為せるもの。プレイテックとかよくあの値段で出せるよなと思うし。

Cheena:みんな大好きPlaytech。そういえばこの頃材を”Hard Wood”、”White Wood”などとして樹種を指定しないメーカーも増えてきましたね。

ネモト:増えたねぇ。昔はスティングレイはじめミュージックマンくらいしかなかったのに、今だと安メーカーはもとよりマーチンも採用しているし。

良質な材が減ってきたから、あるいは新たな材の試験をするためロットごとに変えているから指定できないと聞いたけど実際はどうなんだろうか。

ただ現在でも一口にアッシュと言ってもフレンチアッシュなのかイタリアンアッシュなのかざっくりとヨーロピアンアッシュなのかアメリカンアッシュなのかとすごいいっぱいあるからある意味今まで通りなのかな。これがメイプルだととんでもない種類になるし。

USフェンダーはレギュラーラインでのアッシュの使用をやめたからこれからはハードウッドって書かれるモデルが多くなるだろうね。

Cheena:ハードウッド(硬い木)表記、なんとなく好きです。いつか「多分、木」とか「植物由来セルロース」なんてのも出てくるのかな…後者はフェノウッドが近いか。 こうくるとやはり人工材や金属の話をしたいですね。アルミとかグラファイトとか。

このあたりに関してはネモトさんは前にやっていましたね。

⇨ 関連記事『こんな時代なので「人工素材」の歴史を語ってみたい』

カーボンアコギ、ちょっと欲しいんだよな…有名なのはRainSongというカーボンとグラスファイバーのアコギ、ハワイのスコールや潮風に当たっても問題なく、洗浄も可能なギターというコンセプトです。 コンセプトやストーリーが素晴らしいのでぜひ見ていただきたい。

https://www.rainsong.com/

トップの文言だけ簡単に訳すと、「曲がるネック、尖ったフレットエンド、接着不良、ブリッジ浮きや表板の曲がり、フレットバズや木材割れなどの、湿度に起因する問題は良いアコースティックギターを持つ上であってはならない」 格好いい。

ネモト:何それ面白そう。人工素材ならではという感じだね。丸洗い最強なんだけど楽器で丸洗いできるのってそうそうないからな…。 塗装を工夫したら不可能ではない…か?アセトンかけても大丈夫、なんて塗装もあるし。いや、腐るか。

Cheena:木材の時点で内部的な劣化はしますし、ネックポケットやらネジ穴やらから洗浄液も入りますし、やはり素材が木材以外でないとうまいこと行かない気がしますね。 アルミかカーボンのギター、買ってみようかなぁ。

ネモト:いいんじゃないかな。1つあると勉強になりそう。アルミギターってやっぱりタルボみたいなキンキンした音になるのかな。

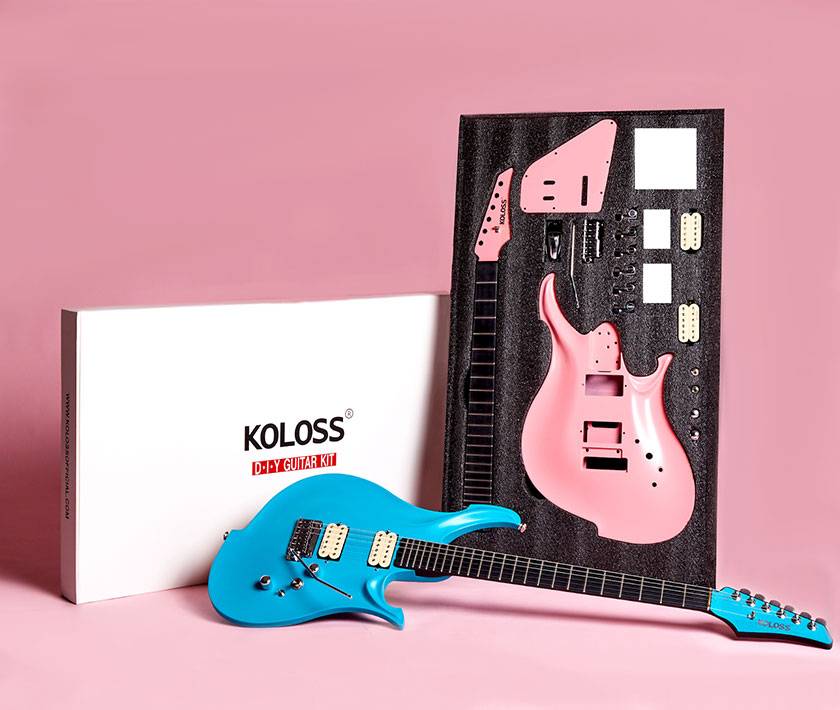

Cheena: KOLOSS Guitars(https://www.kolossofficial.com/) というところがアルミボディカーボンネックで作ってるのと、Tokai Talboと、 Baguley Guitars(https://www.baguleyguitars.com/)のオールアルミと… 単体の音を聞いたわけではないですがMessenger Guitarsのセミアコはアルミネックにパテを載せています。

ARISTIDES(https://aristidesinstruments.com/ )のArium材は確かアルミ合金だったか…

Etherial Guitars(https://www.etherialguitars.com)はアルミ以外にアクリルなども多用するので少し違うかな。 やはり全てギラついた音なのでしょうかね。

上:Koloss Guitarsのキット。

下:Baguley Guitarsのオールアルミジャズマス。

ネモト:クレイマーのアルミネックはそんなにギラっとしていなかったような。1回試奏しただけだからうろ覚えだけど。

タルボはメイプルボディのモデルもあって、あっちは全然違う音だったからアルミボディはギラついちゃうだろうな…。

Cheena:ホロウかソリッドかでも変わってきそうですね。聞いた話ではEtherialの生鳴りは皆無、Kolossも大きいとは言い難いらしいですが…

ネモト:タルボ(初期)は結構生鳴りあったような。

というか生鳴りが大きくてハウリングするから後期はスポンジ的なものを入れて鳴りを抑えるようにしたはず。うろ覚えだけども。

Cheena:スポンジというか発泡スチロールでしたっけ。経年で変化する要因が吸音材にある、とか聞きました。ということはKolossのギターに吸音材入れれたりすれば調節できるのかな…

※先程のキットはURLのショップから入手できます。ボディがトップとバックで割ってあり、ねじで固定してあるので調整も簡単。

ネモト:バスドラに毛布入れるのと理屈は同じだから調節は可能じゃないかな。奥深そう。

Cheena:時々セミアコにも布突っ込む人いますね…ハウリング対策だのなんだので。 そうだ、セミアコとかフルアコの「Fホールの形」について話してもいいですか?あれすごい好きなんですが…

と思ったら結構な文字数だ。ここら辺で一旦休憩にしますか?

ネモト:了解。次回をお楽しみに!

コラム「sound&person」は、皆様からの投稿によって成り立っています。

投稿についての詳細はこちら

![[Acoustic Guitars] About materials used in acoustic guitar](/contents/uploads/thumbs/5/2020/6/20200605_5_10266_1.jpg)

ベースの木材について

ベースの木材について