■ 発音原理は5種類しかない

楽器は古代から使われている道具で、その種類も膨大です。しかし、音を出す仕組みである発音原理としては、体鳴楽器、膜鳴楽器、気鳴楽器、弦鳴楽器、電鳴楽器の5種類しかありません。

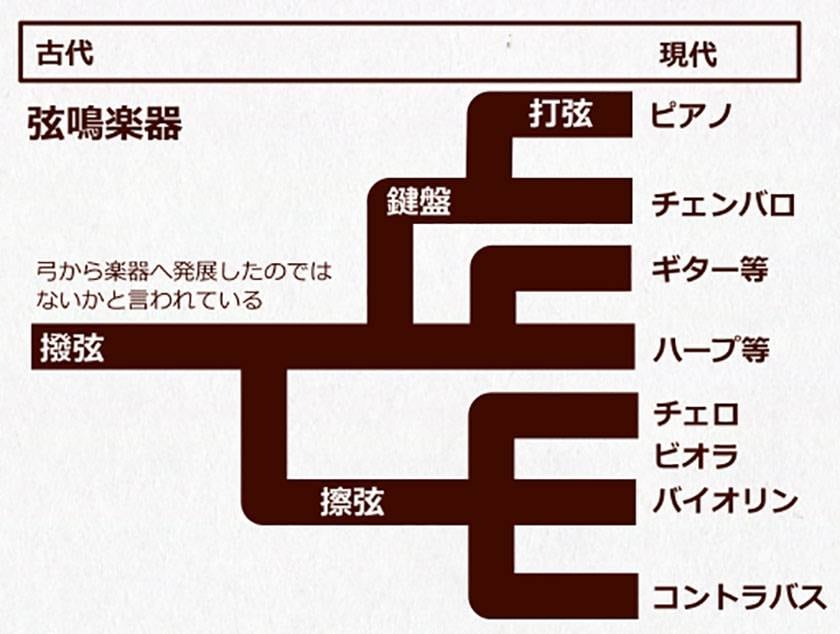

これらが、まるで生物の進化のように、開発と淘汰が古代から繰り返されて現代に至っています。下図は弦鳴楽器の鳴らす方法の発展を単純化したもので、進化の過程がイメージできると思います。

現在目にする楽器は、長い歴史の中で、目まぐるしく変化する音楽環境に適応し、生き残ってきた楽器たちなのです。新しい音楽に適応するために楽器は進化し、また新しい楽器が開発されると、新しい音楽が生まれるといった、鶏が先か、卵が先かのような関係になっています。

ただ電鳴楽器だけは、発音原理に電気を使った楽器なので、1900年頃に誕生しました。まだ120年ほどの歴史しかなく、楽器界では新参者となります。

次に各発音原理について簡単に説明していきたいと思います。

■ 体鳴楽器(たいめいがっき)

これは本体自体が叩かれることで音を出す楽器で、音を出す目的で叩いた時点で楽器扱いされます。木や骨などを叩けば、その時点で立派な体鳴楽器となることから、原始の時代からあったであろうと考えられています。全般的に、明瞭な音程を出すのは難しく、音量的にも不利なことが多いです。

マリンバは、板を調整することで音程を確保しますが、音量が不足するため共鳴管で補っています。またサスティーンがあまり伸びないのも体鳴楽器の傾向となります。

多くの体鳴楽器は、打楽器、つまり音程を持たない楽器として扱われています。代表としてはシンバルなどがあります。空気と接する表面積が大きく、薄い金属のため、音量とサスティーンを確保できます。金属特有の倍音も迫力ある演奏には欠かせません。

体鳴楽器の音程問題の例外としては音叉があります。音叉は、ご存じの通りU字のただの棒ですが、正確な音程を出せるだけでなく、基音以外は、瞬時に打ち消され、倍音を含まない純音だけを長く響かせることができます。ただし音量が極端に小さいので、楽器としてではなく、調音用として使われています。音量を電気的に増幅することで楽器へと昇華させたのが、エレクトリックピアノとも言えます。

体鳴楽器は材料と形状がその特性を握っています。様々な材料が入手可能な現代では、可能性が拡がっているのですが、なかなか新しい楽器は出現しません。

■ 膜鳴楽器(まくめいがっき)

筒などに革を張って膜にし、その膜を叩いて音を出すのが一般的な膜鳴楽器です。その膜の面積が広いため空気を振動させやすくなり、ひじょうに大きな音を出すことができます。現在最もポピュラーな膜鳴楽器は太鼓でしょう。膜鳴楽器は明瞭な音程を出すことが難しく、音程感のない打楽器として扱われます。

音程が出せる膜鳴楽器で有名なのはティンバニーとなりますが、メロディ楽器として扱うには現実的とは言えません。

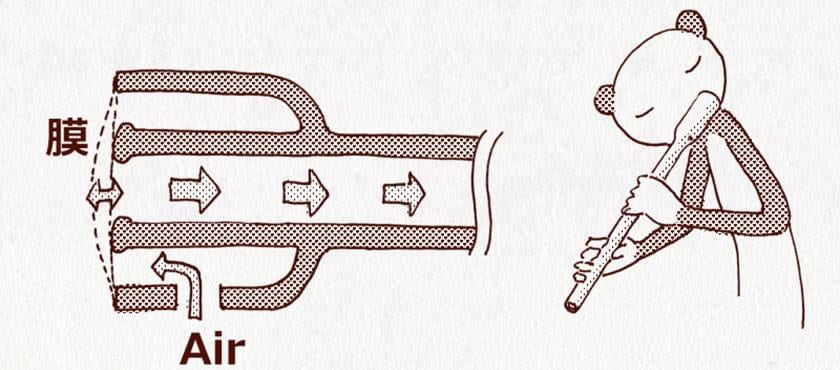

音程は一定の振動を繰り返すことができれば実現できるため、膜鳴楽器でも以下のような構造を取れば、明確な音程を出すことはできます。エアホーンなどが近い構造になっています。ただ、これは気鳴楽器とのハイブリッド構造なので、純粋な膜鳴楽器とは言えないかもしれません。膜素材はシリコンなどを使えば実用的な楽器になります。現代の素材ならではの例です。ただ普及させるには、既存楽器を圧倒的に上回る何かが必要となります。このハードルはものすごく高いのです。

■ 気鳴楽器(きめいがっき)

空圧で音を出すもの全般を指します。代表は管楽器など。空気を直接的に振動させられるため、小さい本体で大きな音を出すことが出来、非常に効率がよい構造です。 さらに以下のような構造に分類できます。

- リップリード(金管楽器):トランペット、ホルン等

唇を振るわせて発音します。原始的ですが効率よく音に変換できる構造で、管の長さが必要になります。 - エアリード(木管楽器):リコーダー、フルート等

エッジに当たった空気が振動することで発音します。フルートはエアリードの中では抜群の表現力をほこりますが、エネルギーロスは大きめです。 - リード (木管楽器):クラリネット、サックス等

葦でできた薄い板を振動させることで発音します。サックスは比較的新しい方式で表現力に優れています。 - フリーリード:オルガン、アコーディオン、ハーモニカ等

気圧差でリードが振動します。リードは音程固定のため、音域分のリードが必要になります。それゆえに和音を出すことができます。

人の声も楽器扱いするならば、最も古い楽器は声ということになります。分類としては気鳴楽器扱いで、フリーリードの可変式となります。

■ 弦鳴楽器(げんめいがっき)

明瞭な音程が得られるのが特徴。気鳴楽器と違って、弦の数だけ同時に音が出せるので、簡単に和音を出せることが強みとなっています。気鳴楽器と同様、一大勢力となっています。

ただし、大きな音を出すには弦だけの振動では空気をほとんど振動させられないため、共鳴装置が必要になり、長い歴史の中で改良され続けてきました。ピアノは、もっとも大きな音が出る弦楽器です。張力を増すという力技で大音量を実現した産業革命の賜物です。

- ピアノ

音域、音量、和音、人間にやさしいインターフェイスなど、もっとも欲張った完全楽器ですが、製造が大変な楽器でもあります。 - バイオリン

圧倒的表現力の擦弦楽器。 - ギター

単純な作りでコスパとその利便性で圧倒的普及率。完全楽器扱いされますが、全然完全には思えません。 - ベース

時代と共に重要性が増してる地味な楽器。 - ハープ

多くのバリエーションが存在する古典的弦楽器。

■ 電鳴楽器(でんめいがっき)

最も新しい発音原理で、電気的に発音するものすべてを指します。

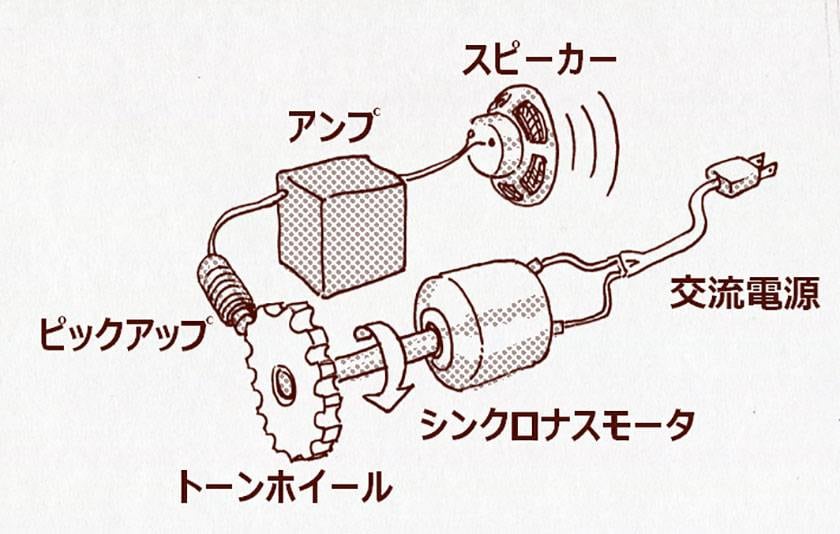

現在の電子ピアノやシンセサイザーなどがこれに当たります。1900年はじめにテルミンなどが登場しますが、普及しはじめたと言えるのはハモンドオルガンの1930年代ぐらいからです。構造的には交流電気でシンクロナスモータを回し、その歯車の回転数から音程を作り出し、ピックアップで電気信号に変換するという機械装置で、複雑で、重く、高価でした。それでもパイプオルガンが導入できない教会には重宝されました。音程は電源の周波数で決まるので、東京と大阪のように電力の周波数が違うと音程が変わってしまいます。下図のような構成で作られていますが、実際のトーンホイールは90枚ほどありました。

電鳴の歴史は120年程ですが、一般層に普及しはじめたのは、この50~60年程度です。コスト的にエレクトロニクスの発展が欠かせません。トランジスタが実用化されることで、コンパクトで可動部がない丈夫なものが作れるようになりました。1960年代はまだ高価で一般が購入できるものではありませんでしたが、1970~1980年代になると、10万円以下の機種も出はじめて一般層にも普及していきました。コストダウンは日本のメーカー努力が欠かせません。そして発音システムはアナログ回路からデジタル回路へ移行していき、現在はソフト化へと目まぐるしく変化しています。

電鳴と混同されやすいのはエレクトリックギターです。発音原理からは明らかに弦鳴楽器です。ただ弦振動を電気信号に変換して加工しつつ音作りをしていますので、電鳴楽器の中で語られることもあります。個人的には発音原理で分けてしまった方がすっきりすると思っています。

■ 発音原理で、その特性は決まってしまう

音楽は大抵の場合、正確な音程を出すことが不可欠なため、アコースティックの場合、弦楽器と管楽器全般がその役割を担っています。とくに楽器単体で和音を必要とする場合は、圧倒的に弦楽器が有利となっています。逆に旋律を感情豊かに表現するのは管楽器が有利と言えるかもしれません。擦弦楽器であるバイオリンなどは感情豊かな単旋律を奏でますが、和音は苦手です。

体鳴楽器と膜鳴楽器は音程面では不利なため、主に音程が不明確でも問題がない打楽器として発展しています。音程がないというと、楽器として重大な欠点のような気がしますが、音程のある楽器でも、音程がないノイズ成分と一体となって音を作っていて、そういう部分を巧みに使って感情表現をしています。

電鳴は様々な可能性を秘めながらも、現在は様々な楽器のシミュレーションができる便利屋さんとして重宝されています。あらゆる楽器の全パートを電鳴だけで演奏できますが、偽物と言われてしまいます。

それぞれの楽器は、それぞれの良さがあり、現代に引き継がれているわけですが、同時に苦手なところもあるわけです。その苦手を苦労して克服しようとしても、その部分が得意な楽器には及びません。それよりも得意なところを伸ばして、合奏時に楽器同士で補完した方が、魅力的な音楽が生まれます。

コラム「sound&person」は、皆様からの投稿によって成り立っています。

投稿についての詳細はこちら

ドラムスティックの持ち方を学ぼう!

ドラムスティックの持ち方を学ぼう!

ドラムを始めよう! 初心者向け ドラムをダカドン!

ドラムを始めよう! 初心者向け ドラムをダカドン!

LP パーカッション

LP パーカッション

パーカッション編

パーカッション編

最新コラム&動画をCheck!! OTOYA通信

最新コラム&動画をCheck!! OTOYA通信

サウンドハウス虎の巻 !

サウンドハウス虎の巻 !