Have you ever felt that you can’t hear your guitar’s sound clearly when performing in a band?

I think many guitarists have experienced this at least once when playing in rehearsal studios or live houses.

At that moment, the solution that many people first to do first is increase the volume of their amp or effects. Indeed, if the volume is simply too low, this can solve the problem. But in reality, turning up the volume often does not make it as audible as you may have expected. To the contrary, the sound may become muddy and difficult to discern, or you might be told by other members that you’re too loud.

So, how can you make sure your own sound is delivered solidly within the band?

What I propose this time is to not add sound because you can’t hear it, but rather to subtract the sound because you can’t hear yourself.

Why Can’t You Hear Yourself Even When You Turn Up the Volume?

Let’s first consider why your guitar sound can still be hard to hear even after raising the volume.

One major reason is masking.

In music, masking refers to the phenomenon where one sound is obscured by another, making it harder to hear. This often occurs when sounds occupy similar frequency ranges, and it happens frequently in band ensembles.

For example, take the Marshall stack amps that are often found in studios or live venues. When the 4×12" cabinet is cranked, it produces a rich low end around the 100–200 Hz range. However, this frequency range overlaps significantly with that of an electric bass.

When the guitar and bass both output sound in the same range, their sounds blend together, making each sound harder to distinguish and ultimately reducing the clarity of the overall mix.

In other words, simply increasing volume won’t solve the problem. What you really need is a way to separate your sound within the band mix.

The Concept of Cutting Unnecessary Frequencies

One effective solution is to cut unnecessary frequency ranges using EQ.

- If you're clashing with the bass, cut the low frequencies

- If you're clashing with the vocals, cut the midrange

By clearing out the space where other instruments are sounding, your own tone naturally comes to the forefront, making it easier to hear.

For example, the BOSS SD-1 is a distortion pedal that’s known for pairing well with Marshall amps. This pedal cuts low frequencies when engaged.

As a result, the sound separates more easily and is less likely to get buried in a band ensemble.

It's not just a simple “add more” booster—it’s valued precisely because of its ability to subtract unnecessary frequencies.

Also, you need to pay attention to the high frequencies. In particular, the 2kHz–4kHz range can easily become a harsh or piercing sound when played at high volumes.

If this range is overly prominent, cutting it back slightly can result in a tone that’s much more pleasant to the ear.

The Roland JC-120, a studio staple, is said to have a peak around 4kHz.

Even just slightly reducing this area can significantly improve its usability, making your sound fit better within the overall band mix.

ROLAND / JC-120 Guitar Combo Amp

How to Find Unnecessary Frequency Ranges

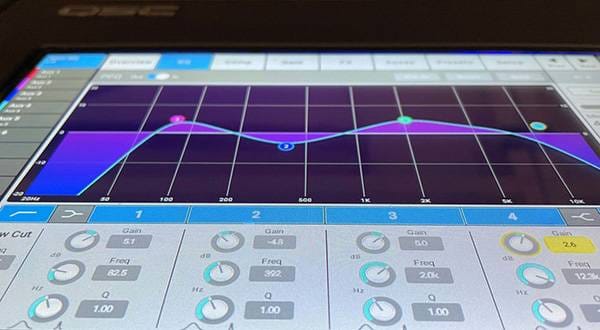

So, which frequencies should you cut? To figure that out, a very useful tool is the parametric equalizer (para EQ).

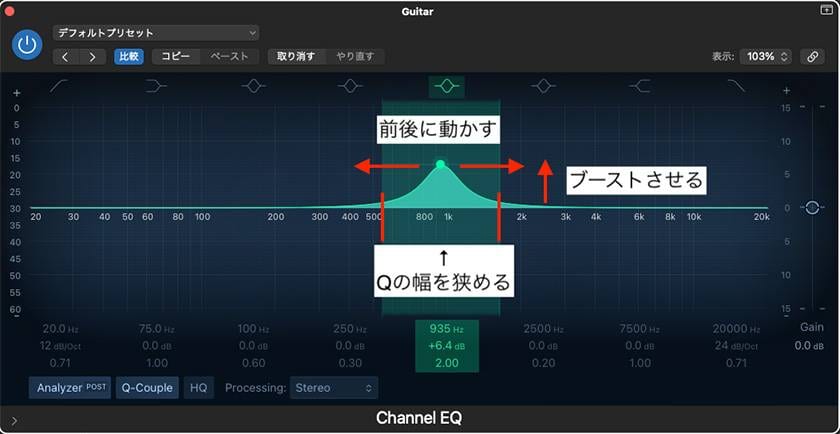

With a para EQ, you can finely adjust the following three elements:

- Center Frequency

- Bandwidth (Q)

- Gain (increase or decrease in volume)

Here’s one way to use it. If you want to tweak the midrange where vocals or melodic instruments often clash (around 500Hz to 2kHz), try the following steps:

- Set the frequency in the midrange as a starting point

- Set a narrow Q width

- Boost the gain in that range

- Sweep the frequency back and forth

As you sweep, you’ll likely find a frequency band that rings out unpleasantly, like a banging sound. That area is likely where your guitar is clashing with other instruments. Cutting this frequency will help your sound become clearer.

This method can be applied not only in rehearsals and live performances but also during mixing work. If you do home recording, definitely give it a try.

Difference from Graphic EQ

You can also cut unnecessary frequency bands with a graphic equalizer (graphic EQ), but since the frequencies you can adjust are fixed, it’s difficult to make fine adjustments like wanting to move a little lower in the bass range. This is a drawback.

On the other hand, a parametric EQ lets you precisely control the targeted frequency band, making it more effective for avoiding masking.

Recommended Parametric EQ: Ibanez PTEQ

A specific recommended device is the Ibanez PTEQ.

Ibanez / PTEQ Parametric Equalizer Pedal

Although it’s on the lower end in terms of price, this is a full-fledged parametric EQ that can be used not only for guitar but also for bass and keyboards. It’s very useful to have one unit, as it is effective both in live performances and home recordings.

Effects Achieved by Subtractive Synthesis

The benefits of cutting unnecessary frequency bands with an EQ are not just that your own sound becomes easier to hear, but the following occurs:

- The overall band sound becomes cleaner and easier to listen to

- The roles of each instrument become clearer

- The nuances of your own playing become easier to convey

In other words, by subtracting sound, the impact of the entire performance actually increases, and the completeness of the music improves.

“Sound shaping is not addition, but subtraction.” Once you adopt this mindset, your guitar’s presence will change dramatically.

To Summarize

When you feel that you can’t hear your guitar during a band performance, the first thing you should try is not simply turn up the volume, but cut out unnecessary frequency bands.

- Check if the low frequencies are clashing with the bass

- Check if the mid frequencies are conflicting with the vocals

- Check if the high frequencies are too harsh on the ears

By just adjusting the EQ with these points in mind, your sound will come forward surprisingly well.

Ultimately, not only your own sound but the entire band’s sound becomes more refined and transforms into music that is pleasant to listen to.

Next time you enter the studio, definitely give subtractive tonal shaping a try.

The column “sound&person” is made possible by submissions from everyone.

For details about submissions, click here.

![[Latest for 2025] The 10 Best Effects Pedals for Guitar Beginners!](/contents/uploads/thumbs/2/2022/5/20220526_2_18129_1.jpg)

BOSS ボーカル・エフェクターのススメ

BOSS ボーカル・エフェクターのススメ

【初心者向け】エフェクター講座

【初心者向け】エフェクター講座

BOSS「技-WAZA CRAFT-」

BOSS「技-WAZA CRAFT-」

イコライザーのセッティング

イコライザーのセッティング

エフェクターのつなぎ方

エフェクターのつなぎ方

エフェクターの種類

エフェクターの種類