Introduction

Let’s get right to it—take a look at this photo.

This is a Viola Bass, which is a short-scale bass released by Epiphone.

EPIPHONE / Viola Bass Vintage Sunburst

Just judging by its appearance, you can tell this bass has a lot of character.

In this article, I will share my impressions after trying it out!

…Before we go any further, I should mention that my main focus in music is composing and lyric writing, so when it comes to instruments like guitar or bass, I’m basically at the same level of a total amateur. Or rather, I am a total amateur.

So, if you think that I have no idea what I’m talking about, just give me a bit of leeway.

What Kind of Bass Is the Viola Bass?

まずは概要の紹介から。

Let’s start with an overview.

The Viola Bass is based on the HOFNER Violin Bass that was famously played by Paul McCartney:

HOFNER / Violin Bass Cavern 61

Epiphone has recreated this model with its own unique design. Compared to the original Violin Bass, it’s said that the Viola Bass has a slightly larger body.

As mentioned earlier, it’s a short-scale bass with a compact body. The tailpiece features a stylish design, though, as with the original, precise octave tuning adjustments aren’t possible.

The two vertically aligned pickups are mini humbuckers, which is very much in line with Epiphone’s style.

The controls include two volume knobs and one tone knob that allow for flexible sound shaping while keeping the layout simple. If it had four knobs like a Les Paul, it’d be easy to get lost.

Getting a Feel for the Viola Bass

Now that we’ve covered some information that you gathered just by looking at it, let’s talk about what I noticed from actually touching the instrument.

When I pick it up, it feels very close to a guitar. Its shape makes it easy to hold and play.

As I’ll mention later, the Viola Bass is a better match for playing with a pick rather than playing with your fingers. Because of its short scale, you naturally end up playing and holding it more like a guitar, and in that context, its compact size becomes a big advantage.

One thing that stood out to me, though, is the curve on the body.

The edges are quite sharp, and there’s no contouring on the back, so it ends up digging into your body. If you play standing with the bass slung low, it’s not really an issue, but if you hold it higher or play sitting down, it can become uncomfortable.

Since I mainly use it for DTM (desktop music production), it can be quite painful, both literally and figuratively.

Also, neck dive is definitely a thing. With its short scale and hollow body construction, it’s pretty much unavoidable. You’ll need to support it with your left hand while playing.

One small but appreciated feature is that, thanks to the short scale, tuning is easier and overall playability is great. Its accessible design makes it beginner-friendly, too. While it may lack the ultra-precise tuning mechanisms of high-end models, that also makes it a bass you can enjoy casually and comfortably.

As I briefly mentioned earlier, the Viola Bass is far better suited to playing with picks than with your fingers. The main reason for this is the low string tension.

This is a common trait of short-scale basses; the lower string tension makes it harder to bring out higher frequencies. As a result, fingerstyle tends to produce a less defined, more rounded sound.

When you switch to pick playing, the attack becomes more pronounced, making your bass lines clearer and more distinct.

As for its tonal characteristics, it has a midrange presence with a punchy quality. The sound has a bouncy, hollow-body feel to it, which might not be everyone’s cup of tea. Combined with its ease of producing low-end and difficulty in cutting through the highs, it can come across as a bit loose or unfocused in tone. So if you’re the type who swears by the precision of a Jazz Bass, this probably won’t be for you.

On the flip side, if you’re playing in a small ensemble with minimal instrumentation and want to add some spatial depth, the Viola Bass is a great option.

Now then, I’ve touched a bit on the sound of the Viola Bass, but from here, let’s take a deeper dive into how to shape the tone of this unique instrument.

Before we get into that, if you're curious about the natural sound of the Viola Bass itself, check out this short video. You’ll be able to hear the differences between finger playing and playing with a pick, as well as how the tone changes depending on the pickup selection.

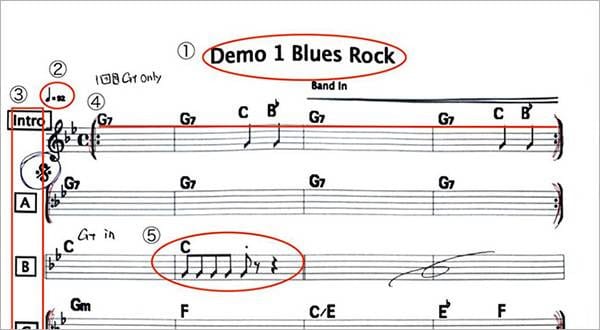

How Should You Shape the Sound of the Viola Bass?

If you search the vast sea of the internet, you’ll find no shortage of information on bass tone shaping. However, it’s important to keep in mind that most of that knowledge is based on the assumption that you're using a standard long-scale bass.

That’s not to say it’s useless. It just means that it’s okay to deviate from the norm. Since you’ve chosen such a distinctive and character-filled instrument, your approach to sound should be just as unique.

With that said, diving in without any guidance can feel a bit daunting. So in this section, I’ll share some tone setups that worked for me.

Feel free to use this as inspiration, whether it makes you think, “Yeah, that actually sounds good,” or “Nope, not for me.” Either way, I hope this helps you on your tone-shaping journey.

When it comes to amps, the Viola Bass seems to pair better with solid-state amps rather than tube amps. At least, that’s the impression I got when running it through amp simulators.

The combination of short scale and humbuckers produces a very thick sound, and with a tube amp, it can feel like the low end bloats too much.

On the other hand, solid-state amps tend to bring out the attack of pick playing nicely, giving you a more manageable and balanced tone.

Of course, your overall sound will vary greatly depending on the effects and amp settings you use, so ultimately, the best amp is the one you like most.

In fact, when I added a SansAmp-style effect, I actually preferred the sound through a tube amp. So, the takeaway here is to stay flexible and experiment!

When shaping your tone with effects, EQ settings become especially important.

The Viola Bass naturally has a lot of low end and not much high end. The problem is, low frequencies are generally difficult for speakers to reproduce, especially small ones like phone speakers, where they may be nearly inaudible. So, let’s talk about how to correct this with an equalizer.

Basically, there are two key things to do:

- Cut frequencies below 100Hz

- Boost frequencies above 800Hz

And that’s it.

Of course, you can also apply high cuts or tweak the mids depending on the situation. For example, if you’re mixing the bass into an ensemble, cutting around 200Hz can help clean up the mix.

Naturally, take these numbers as general guidelines, and don’t just follow them blindly.

By the way, since I don’t own any bass-specific pedal effects, I do my EQing in the DAW after recording the bass line directly. It’s handy because you can see the waveform and make precise adjustments, which is great for someone like me who’s not yet confident with bass tone shaping.

To Summarize

In this article, I shared my thoughts on the one-of-a-kind Viola Bass by Epiphone.

To be honest, I only recently got my hands on this bass, so I’m still in the process of exploring and experimenting with it.

Even so, I feel strongly that I won’t regret getting this instrument.

To those of you reading this column because you’re interested in the Viola Bass—

I hope that one day, when you’ve had your own experience with it, you’ll look back on this article and think,

“Okay, I get what he meant.”

Thanks again for reading!

The “sound & person” column is made up of contributions from you.

For details about contributing, click here.

![[Bass] Short-Scale Basses from Here and There](/contents/uploads/thumbs/5/2022/4/20220419_5_17592_1.jpg)

基礎から学ぶベースレッスン

基礎から学ぶベースレッスン

ベーススタートガイド

ベーススタートガイド

ベース奏法(ピック弾き編)

ベース奏法(ピック弾き編)

ベースの各部名称

ベースの各部名称

ベースの選び方

ベースの選び方

ベース初心者講座

ベース初心者講座