みなさん、こんにちは。和楽器担当の荒牧です。尺八を演奏していた父の影響もあり、私自身も尺八を吹きます。尺八というと、ほとんどの人がお正月の曲を連想するのではないでしょうか。お正月によく流れているあの曲は「春の海」という一番有名な曲です。たしかに「春の海」は名曲ですが、それ以外にもたくさんある素晴らしい曲と、深い歴史を持つ尺八の魅力を伝えていければいいなと思います。

今回は、尺八の流派について紹介します。

尺八の流派には、大きく分けて「都山流(とざんりゅう)」「琴古流(きんこりゅう)」の二つがあります。規模が大きく吹奏人口が多いのは「都山流」。有名な演奏家では藤原道山さんや、和楽器バンドの神永大輔さんがいます。「琴古流」は江戸時代に始まった歴史のある流派で、人口は少ないものの、西洋音楽にはない独自のスタイルを持っています。正確な人口比はわかりませんが、イメージとしては尺八を吹く人が10人いたら8人は都山流、2人が琴古流という感じでしょうか。ちなみに私は琴古流に属しています。この二大流派以外にも、明暗流(虚無僧)、上田流、竹保流などあります。今回は二大流派の都山流、琴古流について説明します。

都山流(とざんりゅう)

明治時代に入ってから創始された流派。明治以降の現代曲を演奏したい方向け。

- 楽譜が小節で区切られていて見やすい。

- 組織が大きく、師範になるための試験がある。

- 吹奏人口が多いため、先生を探しやすい。

- 尺八(竹)の音程のバランスが良いため、西洋楽器との合奏に適している。

琴古流(きんこりゅう)

江戸時代からの流派。古典の演奏に秀でている。

- 楽譜を読むのに慣れが必要。字体に独特の趣がある。

- 師範になるための試験がない。(師匠の判断で免状を発行する組織が多い)

- 吹奏人口が少ない半面、希少価値が高い。

- 琴古流独自の演奏技法があり、西洋楽器にはない響きを習得できる。独奏向き。

都山流と琴古流の違い

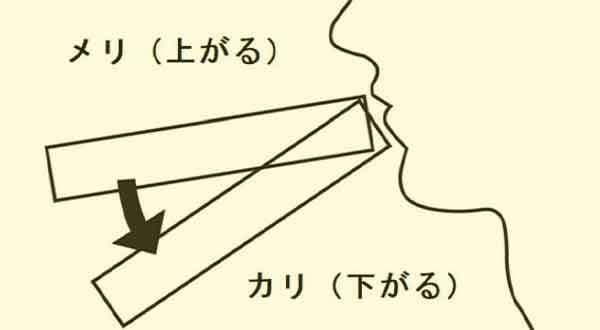

~歌口の形状~

歌口(吹き口)の形はただの印なので音色の違いはありませんが、竹の作りが微妙に異なります。この歌口の黒い部分の素材には、水牛の角、象牙、プラスチック等が使用されます。竹の内側の斜めに切られた部分に顎を乗せます。

少々専門的な話になりますが、都山流の竹は裏穴(5孔)の位置が下めになっていて、琴古流より「ハ(西洋音階のD)」の音がハッキリしています。琴古流の竹は、音程のバランスより、音色を重視していると言えるでしょう。

~楽譜~

都山流の方がメジャーなので、楽譜の入手が容易です。甲と乙はオクターブ、縦線は音符の長さを示しています。琴古流の楽譜はお経のような見た目なので、読むのに慣れが必要です。所々に入っている波線で、音程の変え方、吹き方が分かるようになっています。

~課題曲~

先生について習う場合、免状をとるまでに演奏しなければならない「課題曲」が流派により異なります。私の父は近所に都山流の先生がいたため都山流を選んだそうですが、私は琴古流の課題曲(本曲)が好きだったため、琴古流の師匠を探しました。琴古流の方が、ある意味では演奏が派手なので、外国人受けは良いかもしれません。

昔は閉鎖的な色が濃く一度流派を決めたら変えるのが難しかったようですが、今はそれほどでもないようです。ただ、良くも悪くも先生の癖が自身の尺八演奏に影響するため、尺八を習う場合は事前に先生の演奏を聴いて決めるのが良いと思います。また、YouTubeなどで尺八の曲をいくつか聴いて、どの曲を吹きたいかで決めても良いと思います。