This article is an explanation of the free modern tracker SunVox.

SunVox has strong elements of a modular synthesizer, so it may feel difficult if you don’t understand synth architecture. On the other hand, for those who are knowledgeable about synthesizers, the behavior and connection methods might often feel a bit off. The modules are quite quirky in many ways, but this also gives SunVox its colorful and playful charm that makes it approachable. It’s important not to get too caught up in the details and to accept its unique design.

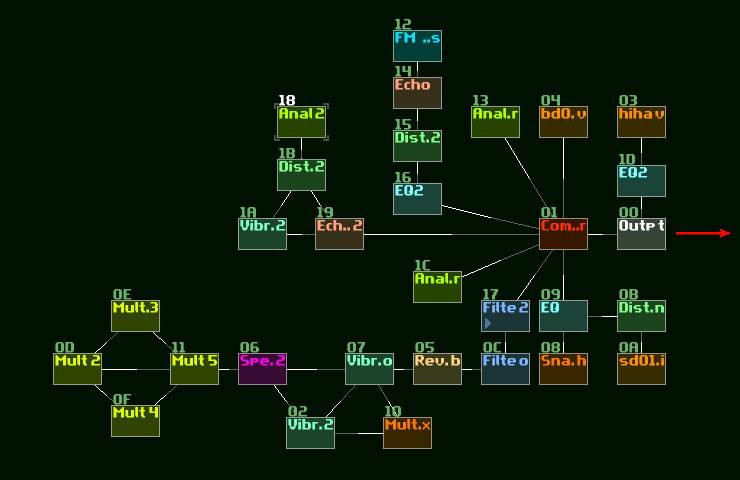

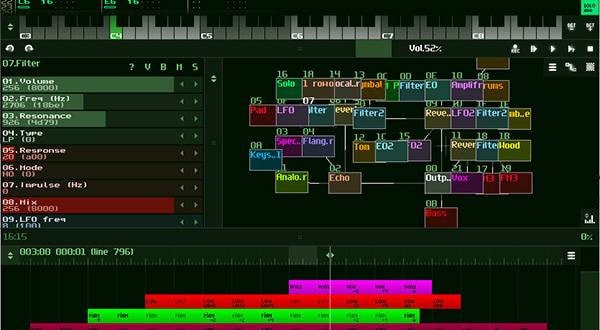

The image below shows the modular area from an official sample. The colorful folder-like squares are modules, and by connecting them, you create the flow of sound.

Lines between the modules indicate connections. Finally, by connecting to the Output module, the sound is sent outside as audio.

Connecting Modules

Connecting and disconnecting modules is typically done using mouse + Shift, which is the standard and intuitive method. There is also a way to connect by simply clicking, but this seems to be an alternative depending on your environment.

Unlike traditional modular synthesizers, you don’t need to worry about different signal types, making it very accessible. However, you do need to be aware of the direction of connections.

Types of Modules

Modules are generally divided into the following categories:

- Synths Modules – Output sound

- Effects Modules – Process sound

- Misc Modules – Other operations and controls

Below is a list of available module types.

Synths

This category corresponds to oscillators in a modular synthesizer. However, in SunVox, each module has a high degree of independence.

In other words, you can produce decent sounds without having to set up complex connections, making it relatively easy to use. Here are a few selected modules:

Analog Generator, Generator

These modules include oscillators, as well as built-in filters and basic envelopes, allowing them to be used as standalone.

They are suitable when you want to create analog synth-style sounds.

The parameters look like the following and are not particularly intuitive. Additionally, they have strong quirks and don’t feel quite like a typical synthesizer in terms of operation.

The Generator is a simpler oscillator compared to the Analog Generator.

The following sound sample demonstrates switching between 16 waveform types in hexadecimal (0 to 10) using the Analog Generator. The waveforms mainly consist of basic shapes and noise.

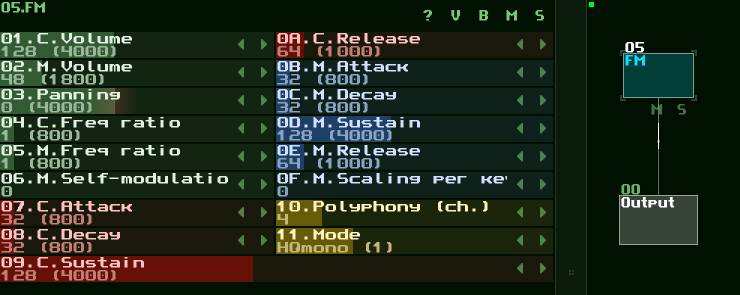

FM, FMX

These are simplified FM (Frequency Modulation) sound modules with:

- FM: A 2-operator FM synth, which still allows for typical FM-style sound design.

- FMX: A newer addition featuring a 5-operator FM engine, likely added due to user demand.

However, FMX has many settings, which seems to go against the lightweight and accessible design that SunVox is known for.

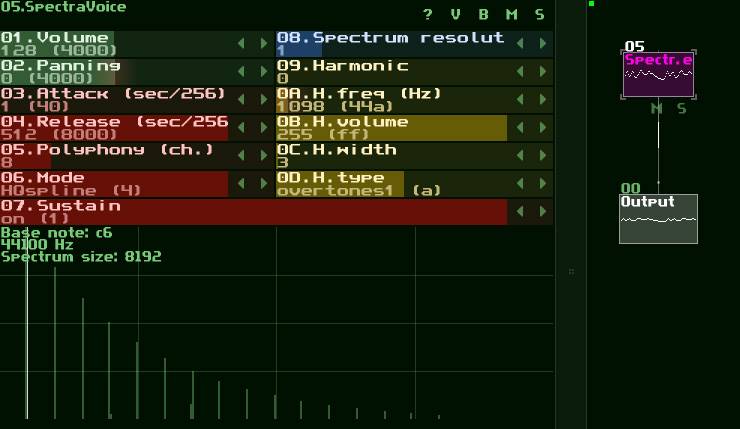

SpectraVoice

This is an oscillator that controls harmonics directly and is based on the principle of additive synthesis.

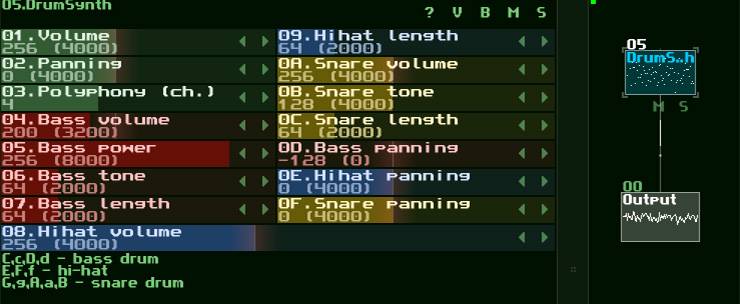

DrumSynth, Kicker

DrumSynth comes with several preset drum sounds already assigned to keys, making it a convenient and easy-to-use module for rhythm programming.

A dedicated Kicker module is also available specifically for bass drum sounds.

Input

This module allows you to input sound from external sources such as an audio interface.

It’s particularly useful when you want to do something in real-time.

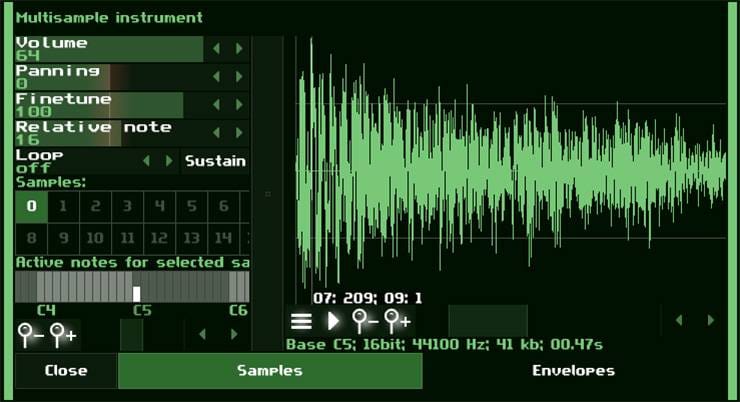

Sampler, Vorbis Player

These are the most tracker-like modules in SunVox.

- Sampler: Supports waveform loading, recording, looping, and envelope settings.

- For those who value traditional tracker workflows, this is likely the central module in their setup.

Vorbis Player: Useful when you want to use longer sounds (such as entire audio clips) without modification.

Effects

SunVox offers a wide variety of effect modules, including essentials like filters and LFOs, as well as standard effects such as delay, reverb, flanger, and distortion.

However, many of these modules have strong quirks, and some contain mysterious parameters whose functions may not be immediately clear.

Misc

This category is somewhat special. These modules serve a supplementary role that address gaps and fine control that other modules may lack.

Modules like ADSR give the impression of a typical modular synthesizer, but because SunVox has a different approach to connections and behavior, it can be confusing at first.

The fact that even functions like Glide are implemented as a separate module may come as a surprise. This highlights how SunVox is fundamentally different from traditional modular synths, and it’s something that must be accepted as part of SunVox’s unique world.

MetaModule

When creating a sound using multiple modules, things can quickly become chaotic as complexity increases, which may hinder your workflow.

To address this, SunVox provides the MetaModule in the Misc category, allowing you to treat a group of modules as a single unit.

You can easily create a MetaModule by selecting multiple modules and choosing "Make MetaModule" from the context menu.

The image below shows a single module named Violin, but its properties reveal that it's actually a MetaModule.

When you press Edit, it opens up and you can see it's made up of four internal modules.

To close it, look for the "Back" button that appears next to the logo in the upper left—this isn’t very intuitive, but that's how you return to the main view.

BMS Buttons

Once enabled, B (Bypass), M (Mute), and S (Solo) buttons will appear below each module, allowing for quick and easy control.

These are highly useful and visually intuitive, so enabling them is recommended.

You can toggle their visibility from the module’s menu.

The video below shows the state of each module when pressing these buttons.

Since SunVox also displays waveforms, it's easy to visually grasp what’s happening.

Visuals

There are several options available to enhance readability and visual enjoyment, such as resizing modules, changing their colors, and displaying waveforms.

The video below demonstrates switching the Output module between Oscilloscope (waveform display) and XY (Lissajous) modes.

In the next article, I’ll be introducing the Pattern Editor, which is the core of tracker-based workflows.

The “sound & person” column is made up of contributions from you.

For details about contributing, click here.

![[2026 Latest Edition!] Popular Modular Synthesizer/Semi-Modular Synthesizer Ranking [Recommendations]](/contents/uploads/thumbs/2/2021/12/20211202_2_15495_1.jpg)

BEHRINGER シンセサイザー特集

BEHRINGER シンセサイザー特集

シンセサイザー 入門ガイド

シンセサイザー 入門ガイド

DTMセール情報まとめ

DTMセール情報まとめ

DTMに必要な機材

DTMに必要な機材

キーボードスタートガイド

キーボードスタートガイド

DTM・DAW購入ガイド

DTM・DAW購入ガイド