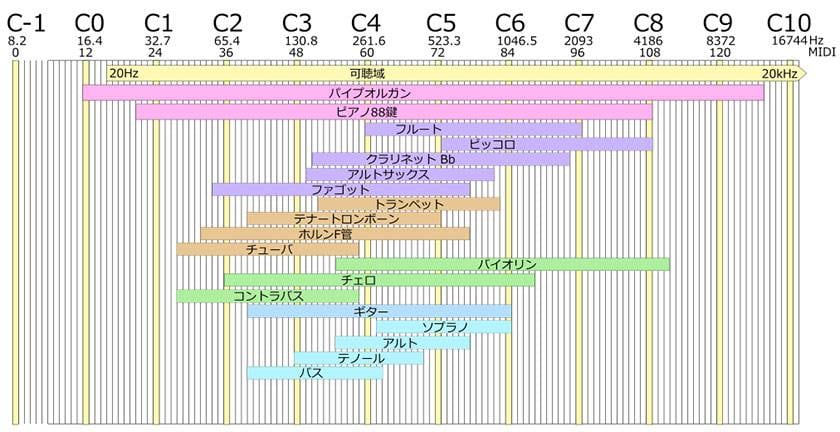

■ 音域

代表的な楽器の音域を表にしてみました。音域はC-1(8.2Hz)~C10(16744Hz)(国際式)です。

可聴域というのは、人の耳で聞こえる周波数という意味です。一般的に20Hzから20kHzまで聞こえると言われていますが、音程として認識できる周波数はもっと狭いです。C8(4186Hz)以上になると、音程という感じがしなくなりますし、低い方も基音だけでは音程がよく分からないのが普通です。それでは可聴域外は不要かというとそうでもなく、低い音は振動となり、体で感じられますし、高い音も聞こえないと言われていますが、それはサイン波としてであって、音色としては感じているかもしれません。デジタル機器も20kHz以上を扱えるようになってきていますので、今後その差異が明らかになってくると思います。

アコースティック楽器で最も音域の広いのはパイプオルガンです。低音は可聴域外まで鳴るパイプオルガンもありますが、もはや振動です。高音域も音程として聞き取れるか難しいところです。使う場合は、倍音として他の音を飾るためにあるように思います。

ピアノ88鍵は身近な楽器の中では最も広い音域を持っています。オーケストラで扱う音域をカバーしているといえるでしょう。ピアノよりも広い音域を音楽的に使うことは、あまり現実的ではないように思います。ただ、打楽器の音程感のない低音は、迫力を演出するには好都合なので、よく使われます。

ピアノ、オルガンの次に低い音を出すのはチューバとコントラバス(ベース)です。最低音はE1ですが、最近の多弦ベースはB0まで出るものもあります。低音域は倍音があることで音程として聞き取っています。あまり倍音が含まれていないと、音程としての認識は難しくなります。

ギターの音域は、人の声であるソプラノ~バスの音域をきれいにカバーしています。伴奏にも使いやすいわけです。

ピアノで真ん中のドといわれているC4(261.6Hz)に着目すると、ソプラノ、アルト、テノール、バス全員が出せる音であったり、この音を中心に、下は低音パート楽器、上は高音パート楽器など、楽器の配置が決定されているようです。人にとって敏感な音域は、人の声の音域ですから、基準としてC4あたりが適度と感じるのかもしれません。

■ 楽器の多くは3オクターブの音域を持つ

多くの楽器は通常演奏で3オクターブ程度が普通です。3オクターブあれば、キーが変更されても大抵のメロディを演奏出来ます。2オクターブを切ってしまうと、音域不足になってしまうことも多いと思います。人の場合、歌に使える声域は2オクターブ程度なので、どのキーでも対応できるほどの音域は持っていないことが分かります。たまに楽器並みの声域を持っている人もいますが、やはり得意な音域があり、歌い手に合わせてキーを決定するのが普通です。楽器の場合も実は同様で、やはり得意とする音域がありますが、柔軟性という意味で3オクターブ程度まで拡張しています。音のバランスが比較的取りやすく、音楽的にも柔軟性のある音域といえます。

音域が広い楽器は、最低音から最高音までのバランスのよい音作りが難しくなります。ピアノの音域は7オクターブを上回り、通常の楽器の2倍以上と広いため、大変な楽器のひとつです。中音域を基準とし、高音域と低音域は、その延長線上で妥協しています。また音域だけでなく、音量バランスも重要なので、全音域において同じように弾けば、同じように鳴る必要があります。様々な音のバランスを整えるのは、とても難しい作業で、長い歴史の中で洗練されてきました。

ベース(コントラバス)の音域は他楽器と比較すると狭めです。そもそもアンサンブルの中で使うことを前提とした楽器であり、単体で使う楽器ではありません。アンサンブルのボトムを支える役目なので、音域が広い必要はなく、2オクターブもあれば大抵の場合、その役割を果たせます。楽器の役割によって音域の違いは出るということです。

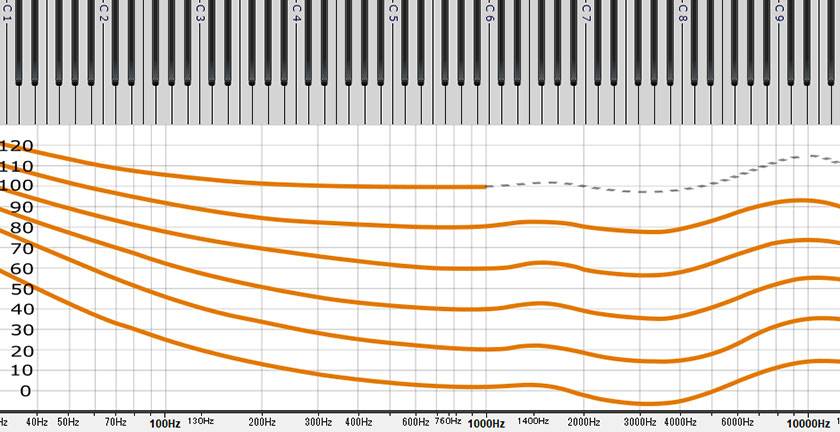

■ 等ラウドネス曲線

人には聞こえやすい周波数と、聞こえにくい周波数があります。音量によって、その特性も変化します。これを図にしたのが等ラウドネス曲線です。縦軸は音量(フォン(phon))です。各線は物理的な音量が変化していますが、人には同じ音量に聞こえるというわけです。小さい音ほど感度差が出やすくなります。

3~4kHz当たりの高い音が最も敏感で、動物として生存するために不可欠な音の情報があるようです。いろいろな説がありますが、まだはっきりと分かっていないようです。面白いのは1.5kHz当たりが、一時的に感度が鈍ることです。これもよく分かってはいませんが、個人的には3~4kHzの感度がスポット的に上がったのが原因ではないかと想像しています。その影響で前後の周波数にリップルが生じているのではないかと勝手に想像しています。ちなみに黒板を引っ掻くキーという音は、この3~4Hzぐらいです。敏感なところなので、やり過ぎると不快に感じるようです。またこの音域はC7~C8の音域でピアノの最高音の1オクターブの範囲で、音程として認識できるギリギリの範囲だったりします。聴覚としては敏感でも音程感としては敏感とは限らないところが面白いところです。逆に、低域や超高域の感度は鈍いです。ただ音量を上げていけば、フラットに近づいていきます。

動物の種によって、可聴域は大きく異なり、それぞれの特徴に合わせて、敏感な周波数が違うため、人間の音楽が他の動物にとって心地よいとは限りません。また、その動物の鳴き声の音域と可聴域は関連しています。

楽器の音域は基音の周波数を扱いますが、実際の音は基音と倍音で構成されているため、低い周波数の音でも同時に高い音も鳴っています。これらの組み合わせで楽器の音色が作られるわけですが、それについては次回解説していこうと思います。

コラム「sound&person」は、皆様からの投稿によって成り立っています。

投稿についての詳細はこちら