今回は、何年も前に個人的に作った電鳴楽器「ポル太(ぽるた)」のインターフェイスを紹介したいと思います。

■ 開発の背景

楽器玩具というものが存在します。何か適当な音が出れば楽器玩具です。既存楽器のかたちを真似た音階が出る楽器玩具もありますが、ちゃんとした音程が出るとは限りません。特にアコースティックで、正確な音程が出るものは稀で、当然表現力もほとんどありません。そこで安価だけど、正確な音程が出て、メロディを演奏でき、そこそこの表現力がある、楽器玩具を作ってみようと考えてみました。

■ コンセプト

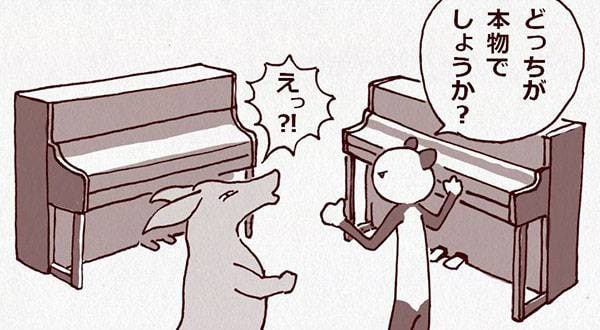

演奏が簡単かつ、なるべく小さい楽器で、量産の暁には安価に作れるものを目指しました。大量生産を前提とすると電子楽器がよさそうです。既存楽器インターフェイスの呪縛から解放された新しい電子楽器の提案でもあります。下記写真は試作品です。

■ サイズ

アコースティック楽器には物理的条件から最適なサイズがありますが、電子楽器の場合は、演奏性さえ犠牲にならなければ、小さくすることに大きな問題はないです。そこで、なるべくコンパクトにすることにしました。玩具なので手軽なサイズを意識しています。試作は1辺50mmのキューブで手にすっぽり収まるぐらいの大きさです。

■ 3ビットボタン

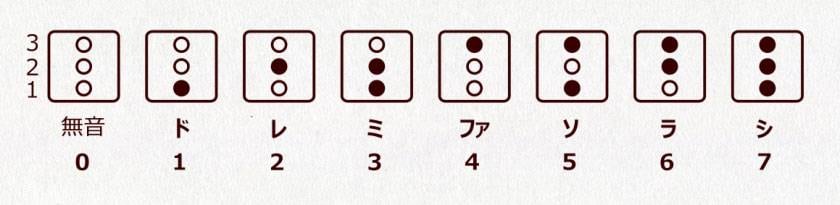

メロディを演奏するには、いくつかの方法がありますが、確実な動作のメカニカルプッシュボタンにしようと思います。演奏性を犠牲にせず、小さい本体に収めるためと、安価にするために、最小限のボタン数を考えました。またボタンが少なければ、演奏時に視覚的に確認する必要がほとんどなくなり、より習得が楽になるメリットもあります。7音+無音というパターンは、3ビットで表せます。これに音域を広げるために±オクターブキーと半音キーを組みわせています。

■ 音域は4オクターブ

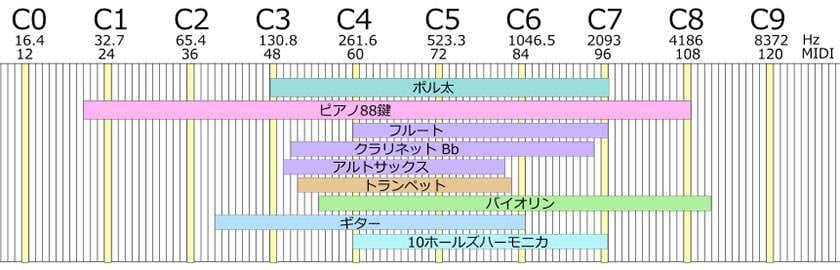

「ポル太」は4オクターブの音域を持っています。C3からC7までです。通常の本格的な楽器でも3オクターブ程度なので、充分すぎる音域となっています。

■ 回路

回路は安価にするために、ワンチップマイコンで、このチップがアンプも兼ねています。チップから直接ミニスピーカーを駆動しパルス音を出します。モノフォニックです。内部は安価にするために可能な限りシンプルにすることが重要なのです。

■ ハイブリッド構造

電子回路による電子ブザー(パルス)のような音だけでは、音楽的にも厳しいため、電子音とアコースティックのハイブリッド構造としました。つまり、内蔵スピーカーから出た音を手で覆うようにすると、こもった音になり、音量も小さくなります。楽器が手の中に収まるサイズを利用して、ブルースハープのようなテクニックを応用することで、音楽的に使えるようにしました。シンセサイザー的な言い方をすると、文字通り手動フィルターということです。音量変化、ワウワウ、ビブラートといった感じです。もちろんそんなことをしなくても普通に演奏はできますが、ややぶっきらぼうになります。この構造は、回路のシンプルさを維持した上で音楽的に満足できる方法を模索した結果得たものです。プレイヤーのテクニック次第で、素晴らしい演奏が可能になるかもしれないという「伸びしろ」でもあります。

■ ポルタメント

電子的にも工夫をしています。ひとつはある音から別の音に移る際に、滑らかに音程が変化するポルタメントです。アコースティック楽器では、ポルタメントすることは容易ではないです。逆にバイオリンなどのポルタメントの自由度が高い楽器は狙ったピッチを出すのがとても難しくなります。そこで電子楽器の利点を生かし、ポルタメントの自由度(任意の音程間)とピッチの正確さを実現し、これを「ポル太」の最大の特徴としました。またポルタメントの速度などを最適化することで、様々な表現を可能にしています。例えば下がり気味から狙った音に入ったり、音の終わりで、ピッチを上下させたり、大きく揺れるビブラートなどが可能です。「ポル太」という名称は ポルタメントに由来しています。

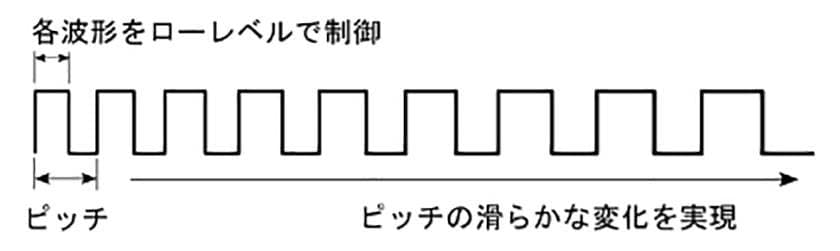

ポルタメントを実現するに当たって、マイコン(AVR)をローレベルで制御しています。滑らかなポルタメントを実現するには波形一つ一つを制御する必要があります。ただし普通に実装しては計算コストが高くなり、ノイズなどが発生するため、マイクロ秒単位で、ビット演算などを駆使し最適化することで、きれいなポルタメントを実現しています。ただしC7などの最高音域は、いろいろな限界が来るため、ノイジーで無理に鳴っています。多くの楽器でも限界の高域は大変な事になっているわけで、それはそれで楽器らしく、効果的に使えるのではないでしょうか。

■ ビブラート

音を出して、しばらくすると自動でビブラートがかかるようになっています。これによって多少は音楽的な音になります。プログラミング的にはポルタメントの応用です。

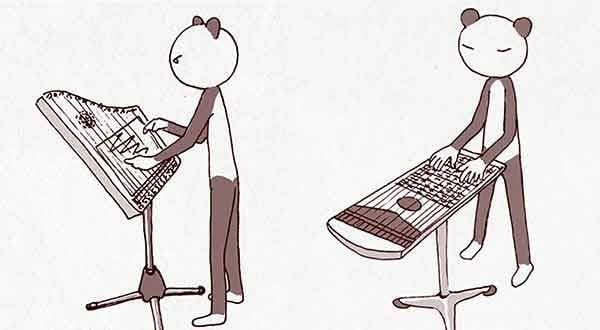

■ 演奏スタイル

ポル太は片手で演奏も可能になっています。場合によっては2台同時演奏もできます。一番安定して弾けるのは両手を使った演奏ですが、仰向けになって、おなかの上にポル太を乗せて両手で弾くという方法もあります。これを「ラッコ弾き」と命名しました。

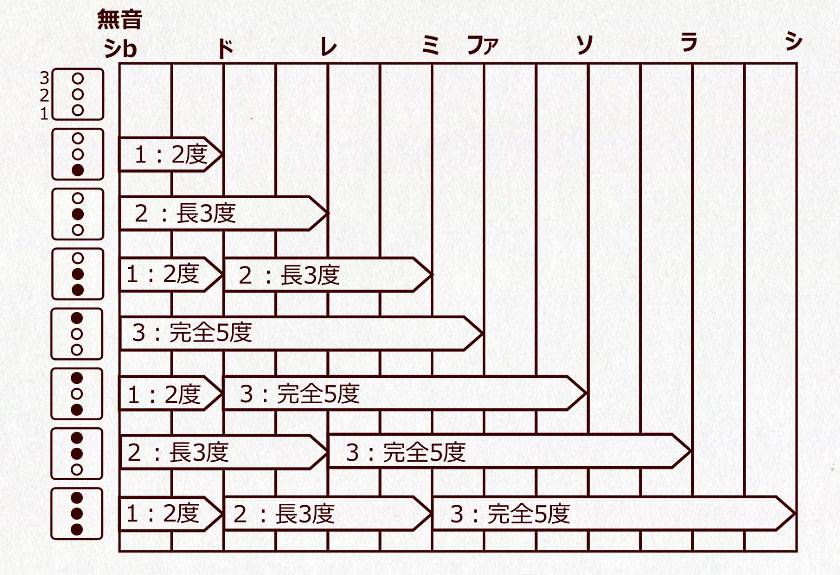

■ アイオニアンスケールと3ビットの相性

3つのボタンは3ビットでドレミを表現しているのですが、実は各ボタンは固定の音程変化となっています。 何も音を出さない状態がBbで、基準としています。全てはBbから何度上がるかを計算します。各ボタンは1が+2度、2が+長3度、3が+完全5度となります。その組み合わせは以下のようになっています。

2進数とか関係なく、アイオニアン(Cメジャー)スケールが完成するのです。プログラム上でも、この計算方法で計算コストを下げソースコードを簡潔にしています。ドリアンスケールやエオリアンスケールなどの他のスケールでは、このシンプルさは実現できません。

■ 簡単に演奏できる楽器玩具?

誰でもすぐに演奏できるのか?という点においては、大いに疑問が残るところですが、学習コストは、それほど高くはないと思っています。よりよい演奏を目指せばきりがないですが、そういうチャレンジができる「伸びしろ」によって、楽器玩具以上、本格的楽器未満というポジションを狙ったつもりです。ただサイズ的に手軽であることは間違いないでしょう。おそらく価格も。

■ 演奏動画

YouTubeの演奏動画です。「ポル太」がどんな楽器かイメージは伝わるかと思います。

(協力 演奏:みずな、プログラミングとか:なまぎ氏)

■ 今後

「ポル太」に興味を持った製造販売できるメーカーさんがいたら連絡下さい。

次回は楽器の音域について解説したいと思います。

コラム「sound&person」は、皆様からの投稿によって成り立っています。

投稿についての詳細はこちら