サウンドハウスをご覧の皆様、おはようございます。DJのおわたにです。

今回の記事ではこれまで2つの記事にわたって解説してきた現場におけるDJの音質向上から少し離れ、前回の記事で触れた内容のスピンオフ的な内容について解説していきたいと思います。それが、「DJにおける即興mashupのやり方」です。

mashup(マッシュアップ)とは、複数の楽曲の要素を混ぜ合わせることによって新たな1曲を作り出すという技法のことを指します。例えばある曲のヴォーカルと別の曲のバックトラック(今回はこちらに重点を置いて解説します!)、ある曲のビート+ベースと他の楽曲のリフなどウワモノ。など、楽曲の持つ要素を分解して(必ずしも分解しているとは限りませんが)組み合わせることで、元から別の曲がそこにあったかのように聴かせることができるというのがその狙いです。

DJにおいてmashup楽曲をプレイする際、その多くはDAW(ディジタル・オーディオ・ワークステーション)で事前にミキシングやマスタリングなどの制作工程を踏んで作られたものを普通の楽曲をかけるようにセットに組み込むという形をとるのではないかと思いますし、実際筆者もそうすることが多いです。

しかし、適切なコツを掴めば、事前に組まれたmashupをそのままプレイするだけではなく、その場でmashupを生成するということが不可能ではなくなります。そしてそこには楽曲をプレイするというだけでは生まれない利点が確かに存在するのです。この記事で読者の皆様にそのコツを少しでもお伝えすることができればと思いますので、是非最後まで宜しくお願い致します。

ではまず、用意すべきものやアプリケーションについて。3以外は通常のmashup制作と殆ど変わりません。

- 使用する音源。特にボーカルトラックのみを抽出したい場合はインストゥルメンタル音源が必要となり、また理由は後述しますがwav音源であることが望ましいため、配信のみでOTOTOYなどのロスレスを扱うサイトでは販売されていないというような場合(メジャー流通の音源はありがちです)はiTunesなどでwav音源を生成しておきましょう。

- ヴォーカルを抽出するためのDAW・もしくはツール。ヴォーカルの抽出はオリジナルの歌あり音源にインストゥルメンタル音源を逆位相でぶつける(原理はノイズキャンセリングと同じです)ことで歌の波形のみを取り出しています。この工程はDAWでももちろん可能なのですが、筆者はそもそもDAWを持っておりませんのでやったことがなく、もっぱらそのための専用ツールである「歌声りっぷ」を使用しています。フリーですがあのtofubeats先生も使用なさっていたこともある由緒正しい(?)ソフトです。

https://www.vector.co.jp/soft/win95/art/se127635.html

また、Phonicmind等のインスト音源を必要としないヴォーカル抽出ツールも存在します。精度の比較に関しては歌声りっぷでインストありの場合でも抜けない場合もあるので難しいところもあるのですが、Twitter等で見ていると一定の支持を集めているようです。

https://phonicmind.com/

この辺は各自色々試してみてください。 - DJソフトウェア。今回これに関してはrekordbox DJでなければならないというような注意事項を書いていませんが、本当にどれでもよくて、使い慣れたもので大丈夫です。一応メモリーキューやホットキューの打てる数は多い方がいいです。

今回100%必要になるのはこの3点で、機材に関してもその時々で必要になるものが変わってくるためそこまで細かく書きませんでした。

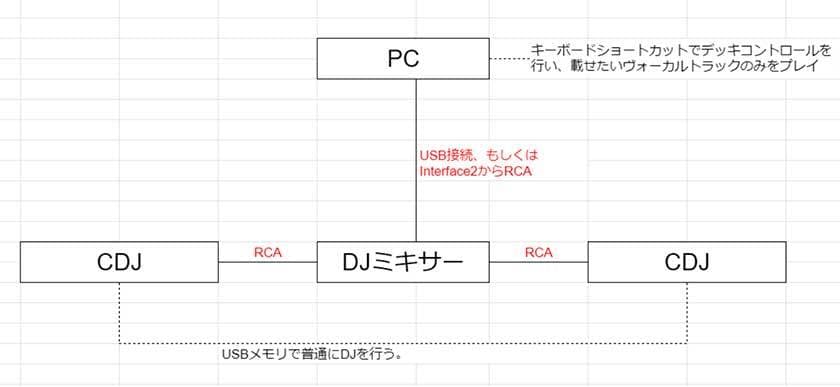

参考までに筆者が実際に行っているセッティングを書きますと、USBメモリを差したCDJでトラック側をプレイし、そこにPC+ミキサー(USB接続もしくはInterface2からRCAでミキサーに接続)でキーボードショートカットによるrekordbox DJのデッキコントロールを行うことでヴォーカルトラックのみをプレイしミックスするという構造が多いです。

このセッティングだとCDJで先の選曲を行うこともでき、mashupとDJの続きを同時進行できますが、自宅で使っているのはDDJ-RBなので手元mashupを行う場合は片チャンネルでトラック・もう片チャンネルでヴォーカルという2chで行うことが多く、そうするとmashupが終わる(というか終わらせる)まで次の楽曲に繋ぐことができないのでちょっとヒヤヒヤします笑 以前の記事でも書きましたが、Interface2はこのようなシーンでも単体でのDJでも様々なシーンで”使える”機材なのでおすすめです。

Pioneer DJ ( パイオニア ) / interface2 rekordbox dvs用インターフェース

接続スタイルを図解

ここまでは必要なものや接続の方法を簡単にお伝えしてきましたが、ここからは実際にそれらをどう運用するか、どのようにして手元のmashup(ここではある曲のヴォーカルと別の曲のトラックのmashup)が出来上がっていくかについて記述していきたいと思います。

まず必要なのは、先の必要なものの中でも最初に書いた楽曲についてです。トラック側に関しては通常のDJで使うための解析やCUE打ちをする程度で問題ないかと思いますが(筆者はイントロのCUEとアウトロにループを仕込むぐらいしかしない)、ヴォーカル側は筆者の場合もう少し細かく処理をしています。

と言っても、やっているのはAメロ・Bメロ・サビの各パートの始点にCUEを打ち、ビートがない分メトロノームや原曲のバックトラックに合わせてグリッド調整を行うという程度なのですが……特にBメロからサビへ移行する際に4の倍数で小節数が進行しないことがJ-POPにはありがちで(SMAPのSHAKEなどがわかりやすいかと思います)、4の倍数でしっかり進んでいくダンスミュージックとそのまま合わせるとずれてしまいます。

そういう場合は一旦ヴォーカルをサビに入る前に止めたりして帳尻を合わせたりしていますが、その場合の頭出しをしっかりできるように、当たり前ですが各パートの始点のCUE打ちは重要です。

そしてmashupの肝となる楽曲同士の見極めについて。ここで注目するポイントは実質的には1つで、「キーが合っているかいないか」だけです。キー、日本語的には調性と言ってもいいですが、これはその楽曲がどの音(現代の音楽でデファクトスタンダードとなっている12平均律における12個の音の中の任意の音)を基調としていてさらにその曲が明るいか暗いかという合計24個の指標のことであり、各キーにはそれと関係の深いことを示す近親調という概念が存在しています。

そしてmashupを行う2曲の関係性がこの近親調内であれば、そうでない場合に比べて重ねた時の違和感をより軽減することが可能ではないかと思います。

これに関してはより詳しい内容を3年弱前に自分のブログにまとめておりますので併せてチェックしていただければと思いますので詳しい説明は控えたいと思います。rekordboxではそれらの近親調もちゃんと踏まえたうえでサジェストしてくれますからね。

https://o-w-t-n.hatenablog.com/entry/2018/07/06/224649

キーの合っていないmashupを聴くのは聴衆的にはかなり厳しい部分があります(いくら文脈的に合っていても聴感上の違和感が露骨に出てきてしまうので)。その辺はしっかり意識していきましょう。

さあ、ここまで来たらあとは簡単です。キー的に合っている2曲同士を、各曲の構成に気を付けながら重ねる……これだけです。さらに時々縦フェーダーでトラックを切ってヴォーカルだけにしてみたりトラックだけにCRUSHやFILTERなどのエフェクトをかけてみたりすることで、完成されたmashupをかけているだけではなかなか得られないライヴ感が出てきます。

これを通常のDJでいきなりやることはそう簡単ではないので(グダグダになる危険性と隣りあわせだったりもします)、持ちネタ的に重ねる曲と声の組み合わせを決めておいて、もしトラック側をかける機運が出てきたらやってみる、ぐらいの気持ちでいることをお勧めします。

というわけでかなりざっくりですが、この辺で説明を終わりたいと思います。手元mashupはキーの構造など音楽理論の一部が要求され決して簡単とは言えませんが、その分DJに取り入れることでより高度な表現ができたり音楽への理解の解像度が上がる可能性が期待できます。

この記事を読まれた皆さんがDJにおける新たな武器を手に入れることを願ってやみませんし、是非いろいろ試してみて、自分だけの表現を作ってみて頂ければと思います!というわけで今回はこの辺で。お読みいただきありがとうございました!

コラム「sound&person」は、皆様からの投稿によって成り立っています。

投稿についての詳細はこちら