- サウンドハウス虎の巻!

- 弦楽器入門ガイド

- バイオリンの基本的な取り扱い

- バイオリンの調弦(チューニング)

バイオリンの調弦(チューニング)

調弦は音程を合わせるもので、演奏の前に必要です。調弦は一回で安定することはほぼなく、楽器のコンディションによっても音程はずれるため、必要に応じて行ってください。

「調弦(チューニング)と駒の傾きの確認はセットで」

調弦は着座姿勢で行うのが最も確実にできます。練達した奏者が楽器を構えた姿勢で音程を合わせる姿は見ていて憧れますが、最初から真似する必要は全くありません。安定した姿勢で行いましょう。

チューニングの際、最も手を触れるパーツはペグ(糸巻き)です。

次はアジャスター。

そして意外にも駒です。

何故なら「調弦と駒の姿勢の確認はセットで」行われるものだからです。これは丸暗記してしまいましょう。

バイオリンのペグ(糸巻き)は木の棒

バイオリンは17世紀の終わり頃、ほぼ現代の形になって以来楽器の構造が数百年、基本的に変わっていない楽器です。

ペグは写真のとおりで、構造はきわめてシンプルです。弦をはずすと簡単に取れます。ペグは摩擦で止まる仕組みですので、弦の張力でゆるんでしまう場合、先端に向かって押しこむ形でゆるみを止めます。これを行っても、冬季の乾燥時期などは場合によってはなかなか止まらない場合があります。この場合は調整が必要になってきます

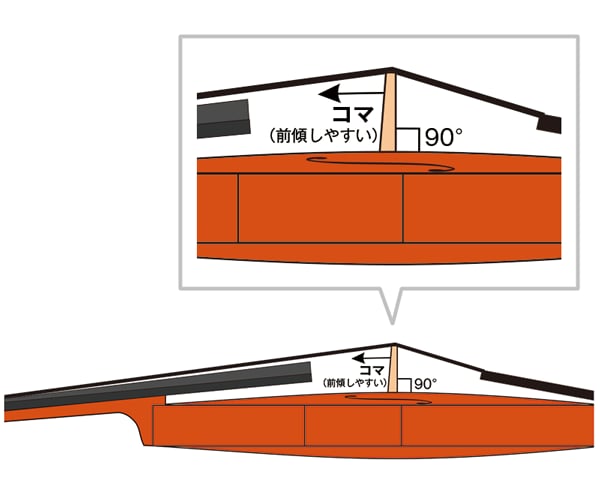

調弦を始める前に駒の姿勢を確認しましょう。ここは大事なところです。

図のとおり、楽器を横から見て駒の背面が楽器の胴の表面に対し垂直見当であるのが望ましいです。

背面の角度は定規や適当な大きさに折った紙などを当てて確認するといいでしょう。

調弦を行うと弦が動いて、それにより駒は前傾する傾向があります。これを修正しないで使うと、やがて駒が転倒したり、駒が変形したりといったトラブルが発生します。

ちなみに正しく立っている駒は、横から見たとき人間が胸を張って立っているイメージです。錯覚で若干後ろに傾いているように見える場合もあります。ただ本当に後ろに傾いている場合もあり得ますから最初は定規などで確認するといいと思います。

注目!駒の姿勢の直し方

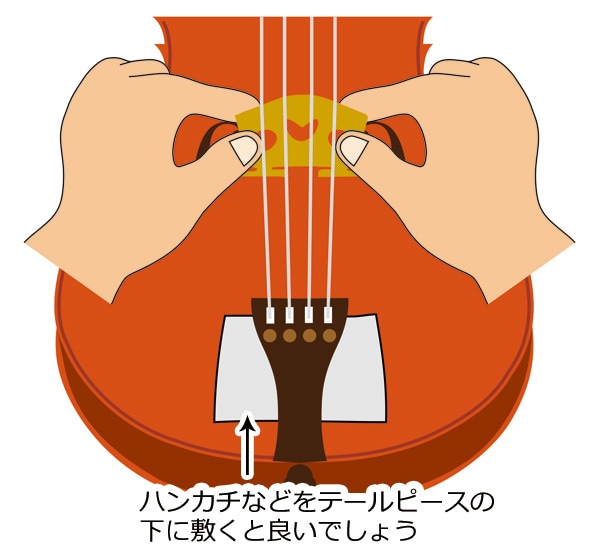

椅子に座り楽器を図のように膝の上に置いて、テールピースの下にハンカチなどを念のため敷きます。駒の両端上部を両手で持ち、まずはどのくらいの力で動かせるかを確認します。

それ程大きな力を必要としませんが、最初は感覚がつかめないかもしれません。絶対に焦らないで慎重に行ってください。とはいっても多少は力を入れないと動きません。やってみればさほど難しい作業ではありませんが、何回かやって慣れておきましょう。

この「横から見て確認し、駒の姿勢を直してまた確認」、の動作は調弦の途中でも必要に応じてしなければいけないことです。

いよいよペグを動かして調弦を始めます。

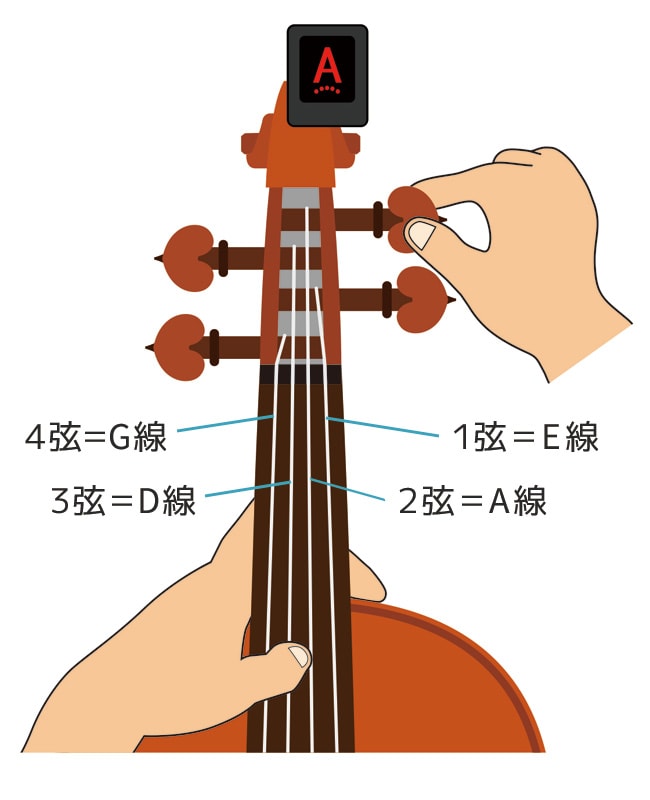

1弦=E(エー)線、2弦=A(アー)線、3弦=D(デー)線、4弦=G(ゲー)線ですが、

調弦の順番は A → D → G → E の順番が一般的です。

バイオリンのヘッドにクリップチューナーを付けてください。

左手でネックを持ち、親指の腹でA線を弾いてその音をチューナーが拾って、その時の音程を表示します。

右手はペグをつまんで音程が上がる方向(差し込みに対し時計回り方向)に回します。

最初は2弦=A(アー)線を(ラ)の音に合わせます。この時左手の親指の腹でA線を弾きながら音を出して合わせていきます。

次に楽器を持つ手を右手にして、左手でペグ右手でD線を弾いて音を出しながらレの音に合わせます。

同じ要領でG線をソの音に合わせます

ADGと3本合わせるとこの辺で既に合わせたはずのA線の音程が下がっているはずです。これは調弦を行った事で駒が前傾し始める事に起因する狂いで、異常ではありません。そしてここで「駒の姿勢の確認と修正」を一度行ってください。

次にE線を最も高いミの音に合わせます。あわてないで行います。音程が上がったら、ここでもう一度駒の姿勢を見てください。そしてまたA線から調弦を繰り返し、ある程度全部の弦が安定するまで続けます。

ある程度合ったら、アジャスターで微調整をして調弦は完了です。最後にもう一度駒の姿勢を確認しましょう。もし傾いていたら面倒でも修正してそれによって音程が狂ったらまた調弦です。ここまでの動作でたいていの場合、ペグだけでもほぼ正確な調弦はできるはずですが、アジャスターも使って正確な音程を保ちましょう。アジャスターの構造などについては別記します。

お疲れ様でした。初めての調弦、うまくできたでしょうか?

調弦はバイオリンを弾く以上慣れていくしかないものですので最初は大変な気もしますが、ここに書いた手順を繰り返すうちに、コツをつかんで簡単にできるようになってきます。

この様に一度調弦をやってみるとなかなか手ごわいですが、「あせらない、あわてない、あきらめない」がさっそく実感できたことと思います。そしてこうした苦労もまた弦楽器の楽しさの一部でもあるのです。

カテゴリーから探す

-

大幅値下げ市

大幅値下げ市

-

アウトレット

アウトレット

-

新商品

新商品

-

初心者セット

初心者セット

-

巣ごもり・テレワーク

巣ごもり・テレワーク

-

配信機材

配信機材

-

ヘッドホン・イヤホン

ヘッドホン・イヤホン

-

マイク

マイク

-

ワイヤレス

ワイヤレス

-

スピーカー

スピーカー

-

パワーアンプ

パワーアンプ

-

ミキサー

ミキサー

-

プロセッサー

プロセッサー

-

ポータブルPAシステム

ポータブルPAシステム

-

レコーダー

レコーダー

-

カラオケ

カラオケ

-

ギター

ギター

- ブランドから探す

- エレキギター

- アコースティックギター

- ギターアンプ

-

ギターエフェクター

- ギター用プリアンプ

- オーバードライブ/ブースター

- ペダルチューナー

- ディストーション

- ファズ

- ワウペダル/オートワウ

- アンプ/キャビネットシミュ

- ギター・ベース用ワイヤレス

- ノイズリダクション/ノイズゲート

- イコライザー

- コンプレッサー

- コーラス/フランジャー

- フェイザー

- トレモロ/ビブラート

- オクターバー/ピッチシフター

- ディレイ

- リバーブ

- アコースティックシミュレーター

- ルーパー

- ループスイッチャー

- マルチエフェクター

- ギターシンセサイザー

- ボリューム/エクスプレッション

- フットコントローラー/セレクター

- その他エフェクター

- パワーサプライ

- アコギ用DI/プリアンプ

- アコギ用エフェクター

- エフェクター用ケース

- 乾電池

- エフェクターアクセサリー

- iOS用ギターエフェクター

- ピック

- ギター/ベース用ストラップ

- ギター弦

- ギター用アクセサリー

- ギターケース

- ギターピックアップ

- ギターパーツ

- メンテナンスグッズ

-

ベース

ベース

-

ウクレレ

ウクレレ

-

ドラム・パーカッション

ドラム・パーカッション

-

ピアノ・シンセサイザー

ピアノ・シンセサイザー

-

管楽器

管楽器

-

弦楽器

弦楽器

-

和楽器

和楽器

-

ハーモニカ・その他楽器

ハーモニカ・その他楽器

-

DTM・DAW

DTM・DAW

-

DJ & VJ

DJ & VJ

-

スタンド各種

スタンド各種

-

ケーブル・コネクター

ケーブル・コネクター

-

ラック・ケース

ラック・ケース

-

照明

照明

-

ステージ・トラス

ステージ・トラス

-

映像機器

映像機器

-

パソコン・周辺機器

パソコン・周辺機器

-

電源周辺機器

電源周辺機器

-

スタジオ家具・吸音材

スタジオ家具・吸音材

-

日用品・生活雑貨

日用品・生活雑貨

-

お酒

お酒

ブランドから探す

ブランド一覧を見るアフターサービス

- 成田コールセンター

- TEL. 0476-89-1111

- FAX. 0476-89-2222

- 徳島コールセンター

- TEL. 0885-38-1111

- FAX. 0885-38-1100

© Sound House