|

MOTU M4 オーディオインターフェイス |

在庫状況:Stock:

在庫あり In Stock 在庫あり In Stock価格:¥47,960(税込) Price:47,960 yen(incl. tax) |

| 参考になった人数:2人(2人中) 2 out of 2 people found this helpful. |

|

| これはコスパ最高の名器です | 2025/10/03 |

| 徹底的なコストカットが行われたエントリーモデルですが、スペック通り高級機に匹敵するポテンシャルは確実にあります。 うちの環境でapollo x6、twin gen2、D8SC(アンテロープ)、duet3と比較しましたが、好みの差で済むほどモニターアウトは音が良いです。 ただし、それを引き出すには以下の工夫が必要です。 1.PC電源のクリーン化(バスパワーなのでここが悪ければまずダメです)) 2.ラインケーブルの品質(最低でもカナレかモガミ) 3.USB-Cケーブルの品質(外来ノイズに強いもの) 4.モニター補正(sound ID、ARC、DSP搭載モニター) 5.RCA端子のターミネータ(ここから外部ノイズを拾ってる) これらの対策が出来ない環境であれば、素直に上位機種、高級機を買った方がいいでしょう。 WIn環境だと対策面が多いので難易度は上がると思いますが、コストカットされている部分はこれらの対策で解消出来ます。 躯体の共振対策も出来ればさらにいいです。 マイクプリ、Hizは至って普通で、昨今の新機種と比較して特段優れているところはありません。ただし、同価格帯はどれも大差ないのでそんなに意識する必要はないと思います。素直に外部プリを検討した方が幸せです。 ヘッドホンアウトも普通です。必要十分な性能と音質がありますが特段優れているわけではありません。 この機種が最も優れているのはRTLです。この価格帯でRMEに匹敵する(環境によってはそれ以上)レイテンシーと安定性が得られます。 Mac環境のRTL UTILITYにて96khz 32サンプルで2.28ms、48khz 32サンプルでも3.27msが計測出来ました。DAW上でも安定性がとても高いです。 リアルタイムでもDAW上でゼロレイテンシープラグインを使えば実質DSPと同レベルのレコーディングが可能です。 最近はCPU性能が爆上がりしているので宅録ではDSPはほとんど必要ありません。 現状この価格帯でこのRTL、音質のインターフェイスはありません。 音質に目が行きがちですが、ドライバー品質、安定性、機能性、価格、どれをみても素晴らしい製品です。 4ch未満でいい、ハード機材をあまり使わないという人にはこれ以上ないほどベストな機材だ思います。 | ||

|

MXL V67G 定番 コンデンサーマイク |

在庫状況:Stock:

在庫あり In Stock 在庫あり In Stock価格:¥21,800(税込) Price:21,800 yen(incl. tax) |

| 参考になった人数:6人(6人中) 6 out of 6 people found this helpful. |

|

| 色々な可能性のあるマイク | 2025/08/18 |

| 他の方のレビュー同様、価格からは考えられないくらい、使いやすくていいマイクだと思います。 低音が少し弱いですが、低価格にもかかわらずハイは落ち着いていてやや暗いカラーがあります。 解像度は並で収音力もそれなりですが、それが宅録ではメリットになり、ダイナミックマイク並みに扱いやすいと思います。 使い所や個性という意味では同社の2003aより断然出番があります。 改造趣味の友人は10年前のV67Gを持っていて、比較したところノーマルでもかなりいい音質に変わっていてびっくりしていました。内部回路が良くなっています。 厳密には声の輪郭や解像度が甘いので工夫は必要ですが、マイクプリやケーブル選定、プラグインなどを駆使すれば宅録では十分すぎるレベルになります。 例えばフラットで解像度が高いケーブル(mogami2534、2549等)のケーブルを使うとスッキリしたサウンドになりますがハイが刺さりやすくなります。 逆にベルデン8412、8423等を使うとハイが滑らかで中域の密度があがり、勢いのあるサウンドになります。 ハイファイなプリよりもカラーのあるプリを使った方がこのマイクが生きます。 低価格マイクとしていい音質ですが、やはり欠点はあるので各機材の特徴でバランスを取るという工夫は必要です。 それらが面倒ならEQ(dsp、ハード、プラグイン)で解決出来ます。 それでも気になる方はカプセル、トランス、各部品や半田を交換する魔改造もオススメです。 部品選定によりますが、海外では限界まで改造するとtlm103〜U87(aiじゃないやつ)と張り合える音になるいう情報もあります。(改造キットもある) 解像度は並なので声質やモニター、機材等によっては籠って聞こえる場合もあるかと思います。 初心者の人が使うなら、まずはモニター環境(ヘッドホン)のフラット化(sound ID、ARC4等)をしてから使うのがおすすめです。 余談ですが、古くからあるNT1はGen5から高音のギラつきが改善され、V67Gと同じように扱いやすくなっています。 古くからある人気モデルはマイナーチェンジしてることが多いので基本的には新品がおすすめです。 | ||

|

MOTU DP11 クロスグレード 簡易パッケージ |

在庫状況:Stock:

在庫あり In Stock 在庫あり In Stock価格:¥68,800(税込) Price:68,800 yen(incl. tax) |

| 参考になった人数:4人(4人中) 4 out of 4 people found this helpful. |

|

| 3年使ってみてやっぱり音がいい | 2025/08/13 |

| 改めてレビューしたいと思います。 1..やはりプレイバックエンジンが一番いい (protools studio、StudioOne7、LogicPro11、CubasePro 14、UAD Luna1.9、Reper7比較) モニター環境が整うほどに正確で自然な音が鳴ります。 こういう癖が〜という問題ではなく、実際に耳で聴こえている音がDAW上でしっかり再生されています。 そういう意味で、これまで使ったDAWの中で最も正確だと思います。 音が混ざってもダマにならずに音の密度を保ちながらしっかり分離してくれます。これがとても気持ちよくミックスはDP11でやらないと気が済まないです。 2.48khzなら動作も軽快でストレスはない(M4 mac mini) これはバグなのかわかりませんが、96khzで作業すると特定のプラグインで極端に重くなったり、トラック数が増えた時は描写が劇的に重くなったりしました。 ただし、48Khz以下ではそういった問題もなく快適に使えたのでストレスは激減しました。 3. やはりプラグインの掛かり方もいい プレイバックエンジンが良いからなのか、プラグインの掛かり方がとても良いです。 特に社外プラグインはLogicと比較すると全然違う印象になると思います。 レンジが広くてパワー感などをとても感じ取れます。 メロダインのARA2に対応していますが、純正ピッチ補正も質が高くて重宝します。 見た目は古いけど純正プラグインの音がいいんです。 4.CPU処理効率も抜群 CPU効率だけでいくとReaperは驚異的ですが、DP11もプリジェンでCPUを限界まで使い切ります。この辺はCubase、protools、Reaperが優秀ですが、DPもそれと同等に優秀です。 5. 操作を覚えてくると自由度の高さが素晴らしい やはりMIDI機能は素晴らしいの一言です。人間のリズム感や不完全な質感を再現しようと突き詰めるとDPになるというプロの意見にも納得です。 6. やっぱり操作性は癖がある 機能を使いこなすのに操作が多い感じがします。慣れの問題ですが気合いは必要です。 チャンクとかDP特有の機能がありますが、個人的にはそれよりも音質のためだけにこのDAWを使いたくなってしまいます。 | ||

|

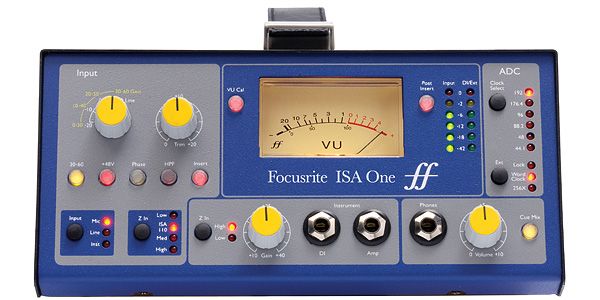

FOCUSRITE ISA One 定番マイクプリアンプ/DI |

在庫状況:Stock:

在庫あり In Stock 在庫あり In Stock価格:¥85,800(税込) Price:85,800 yen(incl. tax) |

| 参考になった人数:7人(7人中) 7 out of 7 people found this helpful. |

|

| 実はマイナーアップデートされてる万能機 | 2025/08/13 |

| 昔低価格だったために値上げされて微妙な製品だと思われがちですが、実は年式や価格変動によって内部がマイナーアップグレードされています。 2020年以降はスイッチング電源が強化されており、抵抗やコンデンサは低ノイズ・低ESR・耐熱仕様、オペアンプ、IC類も強化されています。 また躯体も耐振性や放熱性が上がったものに変わっており、より品質の高い製品になっています。 価格は上がりましたが品質も上がっているということです。 端的に言えば初期型と現行では音が大幅に違います。 ただし、違うのはプリ特性でなくノイズフロアや空間表現、音の密度のことです。 昨今はプラグインが劇的に進化しており、挙動までほとんど実機と言えるものが増えています。 その中でクリーンだけど中低音に適度な密度があり、味が出るこのプリはITB環境では強力な相棒になります。 単体ではそこまで主張しない音なのに、ミックスで処理していくと不思議と存在感と味が出てきていいサウンドになります。だからこそ音に飽きることなく制作に没頭できると言えます。 ハッキリ言って、これと実機プラグインで有名な低価格Neve、apiクローン、真空管プリを超える音を簡単に作ることができます。 本物の音を知っていれば高級プリと同等レベルにすることも可能です。 クリーンでクッキリ綺麗なプリを搭載したインターフェイスではなかなか再現できない、もう少しの色や艶、実機感が欲しいと思ったときにベストなプリです。 もちろん、単体でも充分な音質です。 また、電源ケーブルを変えることで空間や密度をコントロールすることも出来ます。 最初の衝撃は無いけど、長く使えば使うほどその利便性や機能性、音質の良さを理解できる製品だと思います。 宅録で実機はほぼ無い、または持ちたく無いけど実機の質感がほしい、でも過剰な色やノイズ、密度感はいらない、ITBで音を追い込みたいという人にはおすすめな製品です。 | ||

投稿を削除しますか?

投稿されたレビューを削除しました。

HG さんのプロフィール

レビュー投稿数:16件

住所:埼玉県

UltraLite mk5 オーディオインターフェイス

価格:¥112,200(税込) Price:112,200 yen(incl. tax)

リニア電源、または高品質なスイッチング電源に変えること強く勧めます。

うちではipower eliteいれてAD、DA、マイクプリ、Hiz、ヘッドホンアンプ、の音質が2段くらい上になりました。

多分コスト削減が電源に集中している機種なのかと思います。

ultra riteは電源で化けるというのは海外でも結構有名で、電源改善で上位機種と同じレベルになるという意見も多いです。

特に大きいのがADラインでマイクプリから録れる音が明らかに変わりました。

ポテンシャルという意味では素晴らしい機種です。