こんにちは、Cheenaです。

多数のピックアップを搭載、時に混載されたベースや、5本以上の弦を持つベース、そしてファンフレットやヘッドレスなどの特殊仕様のベースに関し、吹奏楽での使用について考察していきます。

まずは多PUベースから。

スプリットコイル+シングルコイル

ジャズベのリアとプレベの良さを統一したベース、という紹介のされ方をすることが多いスプリット+シングル配列(PJベース)ですが、メリットばかりではありません。過大に評価されてしまっている場合があります。

その評価については、主にフロントとリアを同格に扱ってしまっているという部分に問題があります。 一般的なPJベースはプレベシェイプをしています。

(時折ジャズベシェイプや変形のものもありますが、今は無視します。)

この時点で、PJベースのフロントPは「最初からあるもの」リアJは「後付けのもの」と捉えなくてはなりません。

前述の評価のなかでよく見かけるのが、1-2弦と3-4弦の音質の差が際立つというもの。

しかし、プレベにそのような理由を以って低い評価をするのは筋違い、と言わなくてはなりません。

そもそもピックアップが2つに分かれているために、癖のある音になっているフロントP、リアJをミックスしてしまうことにより癖が際立ってしまう、これを念頭に置いて音を作ります。

フロント:リアの比率は10:0から8:2程度、または0:10にし、双方がぶつからない範囲でのミックスをする必要があります。

■ SQUIER / Affinity Precision Bass PJ Olympic White プレシジョンベース

ここまでは一般的に言われている内容になりますが、吹奏楽に於いても基本は同様です。

ただし、フロントを主軸にしている時はトーンをあまり絞らず、元から柔らかめの音を削り過ぎないように、リアに振る時はトーンを絞りきって硬質な音にならないようにするなどの工夫が必要です。

シングルコイル × 3

Grassroots 12X216やSquire by Fender Bass VIのように、シングルコイルを3基搭載したベースは時折見かけます。

すべて同種のピックアップを搭載しているため、ジャズベよりも広範にピックアップの位置による音の柔らかさ・硬さを調整できることは魅力ではありますが、ジャズベと同じような理由により吹奏楽においての使用には高い技量を必要とします。

ただし、3Sベースは基本的に高価であり、アクティブサーキットやハムキャンセリング・シングルコイルなどを搭載し、また、ノイズ対策も行われていることが多いため、ただ単純に音作りが幅広いだけのベースとして扱えます。

吹奏楽においては、リアピックアップはハムバッカーでも無い限りほぼ使うことはなく(Zoom B1/B1Xにはリアピックアップ指定のエフェクトパッチがありますが)、フロントとミドルが音作りの中核となることが多いと考えられます。 音の柔らかさと太さを第一条件とする吹奏楽の中ではむしろHSHやSSHを含む3ピックアップ全般は扱いやすいとも考えられます。

シングル+スプリット+ハムバッカー

三種混載のベースは変態ベースとして扱われることが多いですが、SとPを分離してミックスできないようにしていることも多く、簡単に多彩なサウンドの出せるベースとして扱えます。

前述のPJ/3Sと同じような音作りで扱うもので問題ありません。

太いサウンドを出力できるピックアップが2基あるので、その制御は腕の見せ所とも言えます。

ハムバッカー+ミニハム

Gibsonのベースに搭載されることが多い巨大なフロントハムにリアのミニハムは、両方とも構造的には同じピックアップであり、基本的にネック直下とネックエンド-ブリッジの中間にリア、という位置関係のためにどちらを主軸にしても非常に柔らかい低音を出力できることが強みです。

この配列を敢えてセレクトしたベースは種類が非常に少なく、バイオリンベース、SGベース、335シェイプ、295シェイプの4つでほぼ終わりですが、私が吹奏楽に最適と考えているベースの1つでもあります。

Allpartsから出ているGibson EBピックアップ互換品を使ってFender系などで再現する方法もあります。

その場合はメル・サッチャーシグネチャーや、ビリー・シーンシグネチャーに似た構造になります。

次に多弦ベース。

5弦(LowB-E-A-D-G)

いわゆる普通の5弦ベースは、吹奏楽のベース譜が4弦ベースを基本に書かれていることからもあまり利用価値は無いと思われます。

■ 5弦ベース 一覧

ただ、4弦のピッキング時にアポヤンドが可能になる、半音下げにしてチューバをコピーできる、などの利点があり、逆に、ミュートがしづらくなる、弦の値段が高い、などの欠点があります。

また、小さいアンプやギターアンプを使用している場合は低音が綺麗に鳴らないなどの問題もあります。

総じて、吹奏楽で使うには中級者-上級者向けの仕様になります。

6弦(LowB-E-A-D-G-HighC)

音域を上に広げ、C弦を持つベースは高音域を攻めることが可能になりますが、実際問題としてその周囲の音を使うことがないので5弦ベース以上に玄人向けになります。

■ 6弦ベース 一覧

5弦ベースの欠点である維持費やミュート問題に加え、本体が高価であり、さらに重量が増しているために長時間演奏する吹奏楽にはあまり向かないベースとも言えます。

8弦(E+HighE-A+HighA-D+HighD-G+HighG)

4弦ベースに複弦を張った8弦ベースは倍音を大量に含み、わずかな音程の揺れによるコーラスの豊かなサウンドを持ちますが、吹奏楽ではそもそも目立つ機会が無いので趣味の楽器となります。

逆にアンサンブルやジャズの中では強力な武器となりえますが、多弦ベースの宿命である本体価格や維持費の嵩み、重量増からは逃れられません。

通常の4弦のみ張っているとネックの逆反りや歪みの原因になるため、運用は非常に難しいです。

Bass VI(E-A-D-G-HighC-HighF又はE-A-D-G-HighB-HighE)

ベースの音域を上に拡張し、高音弦を2本追加したBassVIは多弦ベースの中ではかなり手軽に使える部類に入りますが、同時に楽器自体の制約も多い機種になります。

ギター用パーツをベースに適用している関係から指弾きやスラップは非常に難しく、ピックが主体になった演奏になります。

■ SQUIER / Classic Vibe Bass VI

その他の多弦ベースより扱いやすく、またローカットスイッチによりギターのようなサウンドを得られるためギターが必要になるポップスなどでの飛び道具枠としても使えますが、こちらも慣れが必要です。

ほとんどのベースには搭載されていないトレモロを持つためにベンドダウンやビブラートが出来る、ベースでパワーコードを弾いて音の厚みを増やす、という演奏上の利点もあります。

最後に特殊仕様。

フレットレス

コントラバス奏者の方々には馴染み深いフレットレスベースは「使いようによる」の一言に尽きます。

弱いアタック感と独特の音はベースに求められるリズム感とは程遠く、ジャズアンサンブルなどで運用するのがおそらく最も活躍できる運用法ではないでしょうか。

無音階の滑らかなグリッサンドや暗めの音色などの魅力はあるものの、音程に厳密な吹奏楽の中で容易に音程が変わってしまうのは弱点です。

逆に、純正律三和音の第5音/第3音など音程の微調整が必要な音を鳴らす際にも対応できるなど、精密な音感とそれを正確に狙って鳴らす腕があれば強力な武器となります。

ファンフレット

一部のメーカーから販売されているファンフレットの恩恵は吹奏楽に於いても得られますが、それ以上のものは特にありません。

■ Ibanez / EHB1005MS-BKF ヘッドレスベース

高価なこともあり、吹奏楽で使用しているところは見たことがありませんが、音質に問題がなければ特段運用に問題はないと考えられます。

トレモロ

吹奏楽に於いてベースにベンドやグリッサンドが要求されることは時折あり、その場合には使える機能になります。 それよりも特筆すべきはトレモロのスプリングによるリバーブ効果で、ネジ止めが基本のベースブリッジでは得られない自然な余韻が得られますが、リバーブタイムを設定するなどの調整は難しいので楽器自体の個性として扱う必要があります。

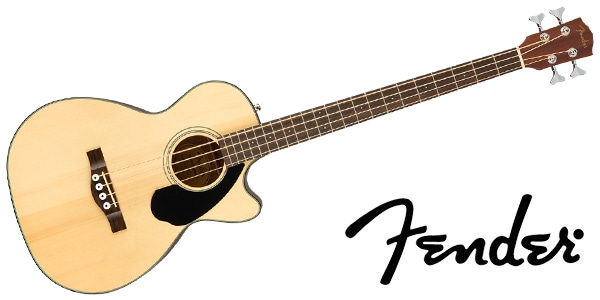

アコースティック

コントラバスのピッチカートを連続でしているかのようなサウンドですが、それ以上に音の煌めきと音程の安定が得られます。

アコースティックギターと違い、ピックアップ系統が最初から付いていることが多いので生音にエフェクトをかけつつ使えるのが強みですが、ハウリングしやすい欠点もあります。

ほとんどの場合電磁式ピックアップを持たず、圧電式ピックアップのみのためにいわゆるエレキベースの音は鳴らせません。

曲調を考慮しつつ音質を調整し、場合によっては普通のソリッドベースを選ぶ方が見た目と音質ともにより良い場合もあります。

総じて、ジャズを主眼に据えるベースと言えます。

セミアコ・フルアコ

前述のアコースティックからエレキベース方面に寄せたベースです。サウンドハウスではIbanezなどの取り扱いもあります。

アコースティックよりもある程度ハウリングに強いものの、音量や音作りを間違えると容易に共鳴するので扱いが難しい部分があります。

基本的に電磁式ピックアップを搭載しているため、エレキベースの延長として音作りを行える利点があり、音はアコースティック風ながら扱いやすい機種になります。

吹奏楽系のジャンルではハウリングさえ制御できれば汎用性が高く、ジャズからフュージョン、ポップスまでなんでも演奏できるオールラウンダーです。

見た目がコントラバスなどの弦楽器に近く、吹奏楽の中でも浮きづらいのも特徴です。

シンライン

ソリッドボディを削りこみ、共鳴部を作ってアコースティックに寄せたベースがこちら。ハウリング耐性はかなり上がり、代わりに箱鳴り感も少なくなっています。

シンラインギターの普及によりある程度の市民権は得ており、Bacchusから桜シンラインベースが出ていたこともありました。

アコースティック系ピックアップは基本的に搭載されないため、通常のエレキベースと同じように使用するのがお勧めです。

・ ・ ・

結論として、一般的に変態と言われるベースの仕様であっても、ある程度演奏や音作りの腕があり、楽器自体の癖を理解していれば十分に扱えると考えられます。

特殊な環境での特殊な楽器の演奏になりますが、逆にどんなベースでも輝ける演奏環境だと割りきって演奏してしまいましょう。

・ ・ ・

吹奏楽ベースに関する調査を行っています。「個人情報」と言われるほどの独特な楽器でない限り、個人を特定できない形での調査になります。メールアドレス等は必要ありません。10-20分程度で完了するものですので、ご協力お願いします。Twitterでも拡散していただけると幸いです。

https://twitter.com/on_8va_bassa/status/1319196822707949568?s=20

コラム「sound&person」は、皆様からの投稿によって成り立っています。

投稿についての詳細はこちら